Issue de la seconde promo du Master Design de l’Anthropocène, Claire revient sur son expérience à la croisée de la recherche, du design et de l’entrepreneuriat. Elle propose une refonte des dispositifs classiques de gestion dans une approche écologique.

Les intitulés dans un rectangle noir sont des blocs déroulants : cliquez dessus pour accéder à leur contenu.

De même, cliquez sur chaque photo ou visuel pour l’afficher en grand format.

Ressenti de l’auteur

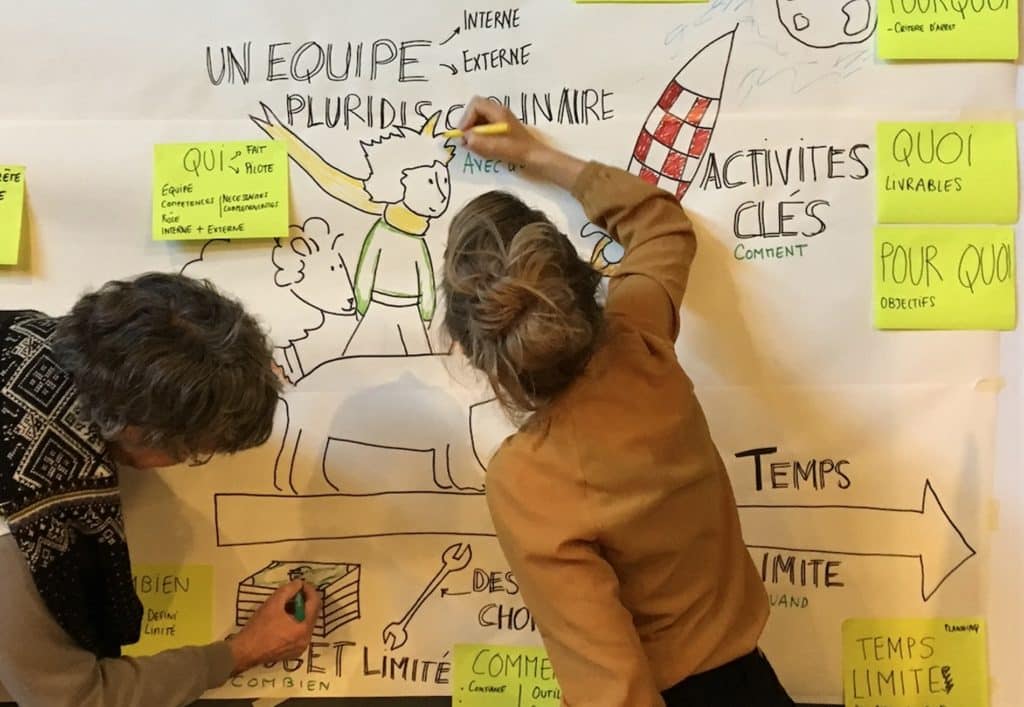

Dans le petit monde du coworking clermontois, j’ai côtoyé Claire depuis quelques années à l’époque d’Epicentre Factory. Je pense que c’était la première personne à pratiquer la « facilitation graphique » sous mes yeux, lors de conférences qu’elle dessinait et synthétisait en direct sur des paperboards : j’avoue avoir été bluffé. Au-delà de cette compétence, Claire insistait sur l’importance d’user de bons « dispositifs » de représentation pour faciliter, par la suite, l’action. Quelque part, un média numérique est un de ces dispositifs.

Depuis, j’ai pu échanger avec Claire sur son expérience au Master Stratégie et Design de l’Anthropocène, auquel elle a participé. Il l’a fait basculer dans la redirection écologique, et les débats que nous avons sur la pertinence de ce terme par rapport à la « transition » ou à la « résilience » (qui, opinè-je, sont tous complémentaires et intéressants – je suis un homme de compromis) m’ont toujours permis d’avancer.

Claire anime ce mardi 14 mars à 18h à Cowork’it une prise de parole sur le « vide stratégique des entreprises face à l’anthropocène » . Je me suis dit que ce titre décapait, et j’ai voulu en savoir plus. Résultat sous ces lignes d’introduction. Bonne lecture et peut-être à mardi !

Damien

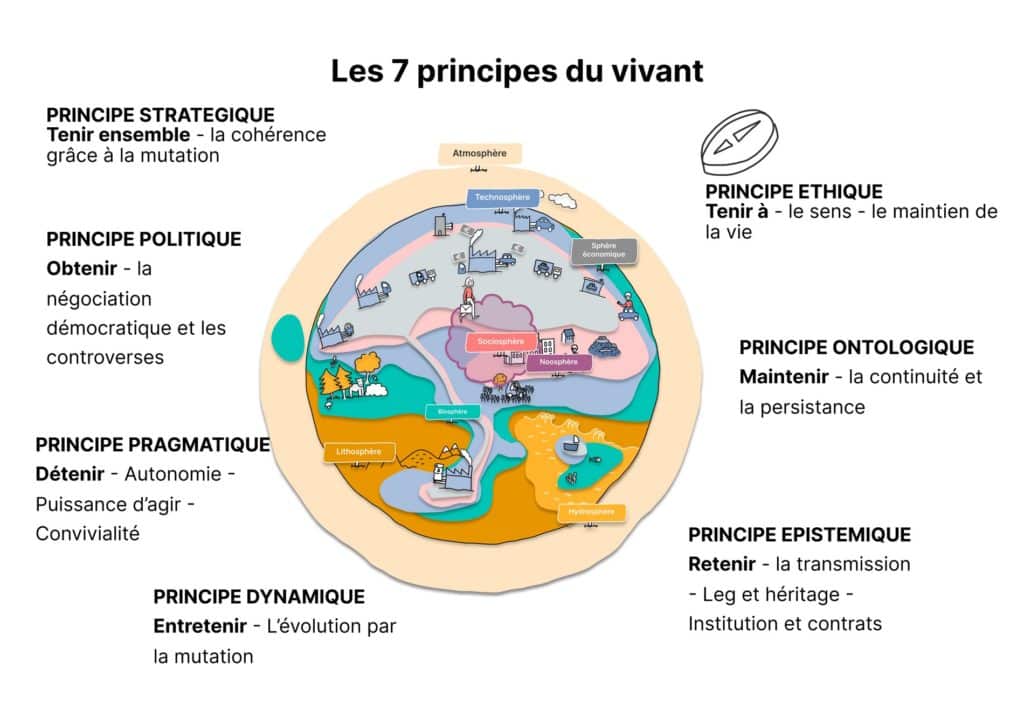

Les principaux points à retenir

- Claire développe le concept de « vide stratégique« , inventé par Philippe Baumard, pour critiquer l’approche attentiste de la majorité des entreprises face à la crise écologique et sociale. Pour elle, cette fuite en avant mène droit à l’inhabitabilité du monde. En réponse, elle insiste pour base les raisons d’être des entreprises sur la notion d’attachements et de dispositifs « vivants« . Elle a ainsi créé un dispositif en sept points, basé sur un travail de recherche, déployant les liens d’un écosystème par ses angles politique, éthique, dynamique ou encore pragmatique.

- En effet, Claire insiste sur le fait que l’écologie est avant tout la science des relations et des interactions. Ce faisant, l’anthropocène est la période de la crise des relations des humains avec tout ce qui les entoure, et pas seulement l’environnement naturel. Elle revient sur des exemples de dispositifs « vivants » de management à travers une expérience vécue il y a quelques années lors de son travail en entreprise.

- En écho aux dispositifs vivants, Claire alerte sur les risques de manipulation posés par les dispositifs managériaux classiques comme le Business Model Canvas (BMC) ou le SWOT : ils sont basés sur une vision du monde croissanciste, maximisant le chiffre d’affaires et la rentabilité, ce qui – selon elle – les rend obsolète à l’heure de l’anthropocène. C’est notamment le cas du BMC, très utilisé dans l’entrepreneuriat, qui marginalise autant les employés que les ressources naturelles. Il est donc capital d’être conscient de ce biais sous-jacent avant d’employer ces outils. Au-delà, Claire encourage à toujours prendre en compte les éléments contextuels et systémiques nécessaires à la pérennité des parties prenantes, comme la santé, la sécurité ou l’environnement sain.

- Comment créer des dispositifs vivants ? Claire développe l’exemple du coworking qu’elle pratique elle-même, en partant des besoins des utilisateurs insatisfaits, en mettant en place des solutions simples et temporaires, puis en « montant en gamme » jusqu’au dispositif pérenne. Ces dispositifs doivent se déployer autour des attachements, des liens de leurs utilisateurs – ce qui implique une notion de proximité et de récurrence.

- Enfin, Claire revient sur la notion de renoncement, qui est un levier d’action important dans le cadre de l’anthropocène. Pour elle, cela ne peut se faire qu’avec la présence d’alternatives (plus durables) et dans une logique systémique – en prenant notamment en compte filières et chaines de valeur. Elle souhaite pointer les risques de déresponsabilisation inhérents aux grands groupes, dont les représentants locaux sont principalement des gestionnaires sans présence durable en local.

L’intervenante : Claire Antoine

Consultante en stratégie et en redirection écologique des organisations ; facilitatrice graphique

Après avoir suivi une formation classique d’ingénieur (double diplôme Supélec et Université Polytechnique de Madrid en 2009), Claire a travaillé plusieurs années dans l’industrie – notamment dans une filiale d’Airbus, puis chez Michelin à Clermont.

A la fin des années 2010, elle se forme à la facilitation graphique. En 2020, elle « dessine » en direct une conférence d’Emmanuel Bonnet – enseignant-chercheur à l’ESC Clermont – sur la redirection écologique des organisations qui a eu lieu au Grin. C’est son « moment bascule », elle s’avoue à la fois « en dissonance mais très curieuse ». Elle échange avec Alexandre Monnin, collègue d’Emmanuel présent sur place, et rejoint en septembre de la même année le Master Stratégie et Design de l’Anthropocène qu’ils avaient créé à Lyon (avec Diego Landivar). « C’était une remise en question de ma pratique professionnelle », résume Claire.

Depuis la fin du Master, Claire travaille auprès de plusieurs entreprises et organisations en tant que consultante externe en redirection écologique. Elle poursuit son travail de facilitation graphique dans l’écosystème clermontois.

| Contacter Claire par mail : contact@claire-antoine.com |

Accès direct aux questions

- Tu animes bientôt une conférence sur le “vide stratégique des entreprises face à l’anthropocène”. Que veut dire cette expression ?

- Que proposes-tu en réponse à cela ?

- Dans quelle mesure ton approche relève-t-elle de l’écologie ?

- Peux-tu illustrer ce point par une expérience personnelle ?

- Pourquoi, selon toi, doit-on se méfier des outils managériaux classiques ?

- En quoi est-ce problématique ?

- Les “attachements” sont-ils pertinents dans ce cadre ?

- Comment parvenir à créer le bon dispositif “vivant” ?

- On parle souvent de “renoncement” quand on évoque le rôle des organisations face à l’anthropocène…

- Les entreprises ont-elles globalement la même approche face à cette notion de renoncement ?

Tu animes bientôt une conférence sur le “vide stratégique des entreprises face à l’anthropocène”. Que veut dire cette expression ?

Je n’ai pas la paternité de la notion de “vide stratégique”. Elle revient à Philippe Baumard, un chercheur qui a publié un ouvrage éponyme mais portant davantage sur les Etats. Il y traitait de l’approche institutionnelle, qui – selon lui – mettait bien plus l’accent sur la tactique que sur la stratégie, depuis 50 ans. Autrement dit : on ne définit pas de direction nouvelle, on reste sur l’ancienne et on tente de se maintenir en réagissant à court terme plutôt qu’en se projetant sur le long terme.

Appliqué aux entreprises, le “vide stratégique” critique le fait que la plupart d’entre elles, aujourd’hui, ne visent qu’à produire plus, plus vite, plus largement. En outre, ce n’est pas une stratégie différenciante car elles ont toutes la même approche, ou presque ! C’est donc une course en avant, qui est aussi valable pour le territoire, avec le marketing territorial valorisant la notion d’attractivité, et donc de concurrence avec le territoire voisin.

« Le “vide stratégique” critique le fait que la plupart [des entreprises], aujourd’hui, ne visent qu’à produire plus, plus vite, plus largement. »

Le problème posé par l’anthropocène est que cette course sans fin à la croissance sans vision nous mène droit à l’inhabitabilité du monde. Cette “stratégie” engendre déjà une série de crises, de plus en plus violentes, qui finissent par mettre en cause les propres conditions d’existence des entreprises. Et nous sommes engagés dans cette impasse depuis les années 70-80.

Que proposes-tu en réponse à cela ?

Je pense qu’il faut d’abord définir le monde dans lequel on veut vivre, et les besoins auxquels nous voulons répondre. Puis, dans un second temps, mettre en place les dispositifs pour y parvenir. La vision du monde va donc de pair avec une forme d’éthique.

Une partie de mon travail porte donc sur la question des “attachements” – une notion que j’emprunte à Alexandre Monnin, Diego Landivar et Emmanuel Bonnet de l’ESC Clermont. La raison d’être d’une organisation, c’est d’abord une question morale et éthique. Elle pourrait se formuler ainsi : à quoi, à qui est-ce que je tiens ? Cela peut être un attachement symbolique ou émotionnel, bien entendu. Je fais ici référence à un très bon ouvrage, “Ce à quoi nous tenons” d’Emilie Hache. La notion d’attachement sous-tend une dynamique, une tension qui met en mouvement, qui pousse à l’action.

« La raison d’être d’une organisation (…) pourrait se formuler ainsi : à quoi, à qui est-ce que je tiens ? »

J’ai alors imaginé de nouveaux dispositifs stratégiques que je qualifierais de “vivants”. A travers cette appellation, je fais écho aux travaux du physicien José Halloy, qui propose le concept de technologies vivantes, technologies par définition soutenables car s’inscrivant dans les cycles du vivant. J’ai proposé 7 principes de design de ces dispositifs.

Ces principes sont formulés autour de la déclinaison du verbe “tenir” : “tenir à” avec l’idée du sens, “tenir ensemble” avec la notion de cohérence, de système et de communauté, “obtenir” avec la notion de négociation et de démocratie, “maintenir” avec l’idée de continuité et de durée, “entretenir” avec l’idée d’évolution et de mutation, “retenir” avec l’idée de transmission, c’est-à-dire d’héritage et de legs, “détenir” avec l’idée d’autonomie. C’est ce que j’évoquerai dans la conférence du 21 mars.

Dans quelle mesure ton approche relève-t-elle de l’écologie ?

Parce que l’écologie est d’abord la science des relations ! Elle étudie les conditions d’existence d’un écosystème, qui est fait d’interactions entre ses composantes. Cela peut être au sein de la biosphère, mais cela fonctionne aussi pour les relations entre humains au sein d’une culture ou d’une organisation. Ainsi, l’écologie dépasse l’environnement. C’est pourquoi l’anthropocène peut être vu comme la crise des relations que les humains entretiennent avec leur milieu, qu’il soit naturel, social ou technique.

Peux-tu illustrer ce point par une expérience personnelle ?

Je suis entrée dans l’écologie par le volet social – grâce notamment à l’ouvrage “Les trois écologies” de Félix Guattari. J’avais suivi un parcours d’ingénieur, sans lien avec l’environnement. J’ai travaillé dans des grands groupes pendant les sept premières années de ma carrière professionnelle.

Entre 2014 et 2016, dans un de ces groupes, je faisais du conseil en lean management [amélioration continue dans les services logistiques, NDLR]. Mais il s’agissait de déployer une méthode de manière très rigide et standardisée, pas adaptée aux problématiques singulières des équipes que l’on accompagnait.

« L’écologie est d’abord la science des relations. »

J’ai initié, en parallèle du réseau officiel interne un collectif réduit de lean managers… qui était, finalement, un dispositif vivant comme je l’évoquais tout à l’heure ! Ce collectif était informel, non explicité, spontané, et il répondait à nos besoins réels en tant que lean managers issus des problématiques que l’on rencontrait sur le terrain.

Mais il faut aussi accepter qu’un dispositif puisse mourir, ou évoluer, parce que les besoins finissent par changer au fil du temps : c’est le propre du vivant que de mourir et de se renouveler sous une autre forme. Notre collectif a donc fini par disparaître de manière spontanée.

Pourquoi, selon toi, doit-on se méfier des outils managériaux classiques ?

Parce qu’ils entretiennent le vide stratégique. Ces outils, ces dispositifs d’aide à la décision que sont le BMC [Business Model Canvas], le SWOT [Strength Weaknesses Opportunities Threats] ou encore le PESTEL [Politique Economique Social Technologique Environnemental et Légal, grille de lecture du volet “risques” du SWOT] modèlent tous la réalité. En fait, ils portent une vision souvent productiviste du monde, et influencent nos comportements et nos décisions. Si nous n’en avons pas conscience, alors nous pouvons considérer qu’ils nous manipulent !

« [Les outils managériaux classiques] portent une vision souvent productiviste du monde, et influencent nos comportements et nos décisions. »

Sans compter qu’ils ont plusieurs décennies d’existence : ils ont été conçus pour modéliser une époque révolue et prendre des décisions dans ce contexte-là. Notre monde ayant changé, ces outils deviennent en partie obsolètes.

Si l’on prend le BMC, que j’ai beaucoup étudié et sur lequel je me suis basée – comme de nombreux entrepreneurs – son objectif est de pousser le décideur à réaliser plus de chiffre d’affaires que l’ensemble de ses coûts. Autrement dit, à être rentable. Il ne s’agit pas nécessairement de disqualifier ces outils pour autant, mais plutôt de repérer l’idéologie, le paradigme sous-jacent afin de faire un choix conscient lorsque l’on décide de les utiliser et les utiliser à bon escient.

En quoi est-ce problématique ?

Le souci est que cela impose une certaine vision du monde. Cela se voit dans les entités présentes… et dans les absentes ! Par exemple, dans le BMC, seuls les “clients” et les “partenaires” sont clairement identifiés. Il y a aussi une case “ressources”, qui inclut notamment les employés sans qu’ils soient nommés. Traduction : ceux-ci ne sont vus que comme un moyen pour atteindre une fin.

« Je pense qu’il est capital d’élargir ces dispositifs [managériaux] aux conditions sans lesquelles on ne peut pas exister. »

Idem pour les ressources naturelles, l’énergie, les matériaux. Ils ne sont souvent même pas mentionnés. Ce sont pourtant des conditions cachées, qui refont progressivement surface, et qu’on ne peut plus ignorer. En effet, pour mener à bien un projet entrepreneurial, il faut certes parvenir à recruter des personnes ayant les bonnes compétences, mais encore faut-il s’assurer – par exemple – qu’elles restent en bonne santé dans le cadre de leur fonction. Je fais écho à la multiplication des arrêts maladies et des burn-out. La notion de soin me paraît centrale.

Je pense donc qu’il est capital d’élargir ces dispositifs aux conditions sans lesquelles on ne peut pas exister. Et cela inclut les conditions de travail ou la politique RSE de l’entreprise. La proposition de valeur va donc bien plus loin que l’offre faite au client. Je pense qu’il faut concevoir autant de propositions de valeur qu’il y a de parties prenantes affectées par l’entreprise, au-delà du seul client : les employés, les fournisseurs, les habitants…

Les “attachements” sont-ils pertinents dans ce cadre ?

Ils le sont toujours. J’ai interrogé de nombreux chefs d’entreprise dans le cadre de mon travail de recherche : Pour beaucoup, le matin en arrivant au travail, leur but est de trouver de l’argent pour que leurs employés aient un boulot. Satisfaire le client n’est qu’un moyen au service de cette fin.

En fait, on s’attache aux gens que l’on voit tous les jours. Moi, je travaille dans un espace de coworking, je mange avec les coworkers, j’échange avec eux, je participe à des événements. Dans mon quotidien, comme pour un chef d’entreprise avec ses salariés, je noue des relations qui durent. La valeur de l’attachement est là.

« En fait, on s’attache aux gens que l’on voit tous les jours. »

La question devient alors : comment créer des dispositifs qui facilitent l’attachement, la création de nouveaux liens ? Le coworking en est un. Comme pour tout dispositif, son succès se mesure à sa pérennité, et aux rencontres qu’il a générées. Cela peut se faire par divers chemins, comme celui de la culture : c’est par exemple l’objet de l’association Mo(uve)ments créée à Cowork’it [espace de coworking à Clermont] et porté par Pauline Vigey et Claude Servol. Ce dispositif veut créer des liens entre les artistes et le grand public.

Comment parvenir à créer le bon dispositif “vivant” ?

Il y a autant de dispositifs vivants qu’il y a de situations. Ils n’ont pas vocation à être dupliqués tels quels de manière générique, comme cela est fait pour les outils de gestion comme le BMC qui se sont répandus à l’échelle internationale. Il faut partir d’un constat, qu’il consiste en un trouble ou un désir, au sein d’une communauté. Si l’on remonte le fil de la création d’un espace de coworking, cela part souvent de plusieurs free-lance qui travaillent de chez eux et éprouvent une forme de solitude: ils n’ont pas d’équipe, ne peuvent pas partager leurs difficultés et prendre du recul sur leur travail. Et ça ne leur va pas.

« La clé du dispositif vivant est qu’il soit designé par les gens concernés par le problème. »

Quels dispositifs vivants peut-on créer dans ce cas ? On peut commencer par quelque chose de simple, comme des apéritifs réguliers pour se rencontrer et réfléchir ensemble. Mais le dispositif peut aussi posséder une composante technique : un groupe créé sur une application mobile de chat est un bon exemple. Progressivement, le dispositif peut évoluer et prendre la forme d’un lieu : on arrive à l’idée d’un espace partagé.

Ici, la clé du dispositif vivant est qu’il soit designé par les gens concernés par le problème. C’est ainsi qu’il pourra bien s’adapter, car il y aura forcément des effets non anticipés, des nouveaux acteurs, des nouvelles contraintes. L’idéologie à l’intérieur du dispositif doit être vivante, elle aussi.

On parle souvent de “renoncement” quand on évoque le rôle des organisations face à l’anthropocène…

C’est une nécessité qui s’imposera pour certaines activités. Mais c’est très dur de renoncer à quelque chose si on ne propose pas d’alternative en face. Le renoncement, c’est se détacher… mais il faut se rattacher à autre chose. Par exemple, remplacer un dispositif technique par un dispositif humain pour aboutir à la même fonctionnalité. On peut aussi renforcer une autre activité, qui elle est plus soutenable.

En outre, il faut envisager le renoncement dans le cadre systémique. En gros, si tu veux renoncer, ou même simplement bouger, tu es lié à de nombreux autres acteurs et entités dans ton écosystème. Et ces dernières doivent s’adapter, elles aussi !

Les entreprises ont-elles globalement la même approche face à cette notion de renoncement ?

Cela pose la question de la responsabilité face à ces évolutions nécessaires. On peut faire une typologie rapide : premièrement, les entreprises moyennes ou familiales qui visent la pérennité dans le temps, et qui finiront par devoir intégrer ces visions d’habitabilité du monde.

« Il faut envisager le renoncement dans le cadre systémique. »

Ensuite, les grands groupes qui ont des “antennes” locales avec des gestionnaires à leur tête, des gens qui n’ont pas créé la boîte. Ceux-ci seront enclins à prendre le minimum de risques, à viser d’abord la rentabilité, pour répondre aux attentes des actionnaires, d’autant plus qu’ils changeront de job et de lieu dans quelques années. Ils n’auront probablement pas à assumer les conséquences de leurs choix !

Enfin, il y a les entrepreneurs start-uppers. Le risque fait partie de leur quotidien et le désir d’entreprendre et le goût de l’aventure étant très forts, ils n’ont pas peur de lancer de nouveaux projets quand certains échouent. Mais ces échecs sont souvent de nature économique, et on peut les voir comme des renoncements subis. Peut-être faut-il alors développer la notion d’”échec environnemental” pour une entreprise, qui serait un renoncement choisi et donc une raison valable pour renoncer ?

| Pour aller plus loin : Comprendre – l‘ouvrage « Lire le management autrement, le jeu des dispositifs » de Nathalie Raulet-Croset et Patrick Gilbert Agir – « Adopter une posture complexe, questionner les idées reçues. Ne pas simplifier mais, au contraire, identifier toutes les dimensions d’une situation. Surtout, ne pas se lancer dans la solution évidente qui peut être contre-productive. » Et, bien sûr, participer à la conférence de Claire à Cowork’it mardi 14 mars à 18h – inscription gratuite dans la limite des places disponibles |

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par l’association loi 1901 Par Ici la Résilience, dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien : de l’adhésion à l’association à l’achat d’un recueil d’articles, il y a six moyens de participer à notre projet :

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.

Propos recueillis le 6 mars 2023, mis en forme pour plus de clarté et relus et corrigés par Claire. Crédit photo de Une : Damien Caillard, Tikographie