Tikographie a besoin de vous

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.

Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.

Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]

Prévoir les crises et les dégâts potentiels pour s’adapter et s’organiser différemment afin d’en atténuer les effets : c’est très exactement ce que nous défendons à Tikographie. Alors quand on trouve des chercheurs qui travaillent très exactement sur ce sujet, on ne peut pas passer à côté.

Où l’on va parler de mesure des températures, des vents, des précipitations…

Où l’on va surtout prendre la mesure… de la chance qu’on a d’avoir ici une instrumentation, des chercheurs et des travaux de recherche d’un niveau exceptionnel.

Je crois que je n’ai pas besoin d’en dire beaucoup plus.

Marie-Pierre

Trois infos express [cliquer pour dérouler]

- Créée grâce au mécénat via la Fondation UCA, la chaire Extrema réunit une équipe menée par des chercheurs de l’Observatoire de physique du Globe de Clermont, autour de Nathalie Huret. Elle a pour objet de travailler à partir des données mesurées notamment au sommet du puy de Dôme, mais aussi par d’autres moyens, y compris satellitaires, et de mieux comprendre, de préciser et modéliser les événements météorologiques extrêmes à l’échelle de l’Auvergne.

- Ces recherches sont particulièrement intéressantes ici du fait de la longue durée des données disponibles, que fournit l’Observatoire depuis plus de 150 ans, et de leur qualité, car il est l’une des 30 stations dans le monde labellisées pour la surveillance mondiale du climat. L’intérêt de l’Auvergne est aussi sa position géographique : ce sont les premières montagnes à recevoir les événements climatiques en provenance de l’Océan.

- La chaire Extrema a aussi l’ambition de modéliser l’évolution des phénomènes climatiques d’ici à la fin du siècle et de cartographier les dégâts potentiels, à échelle très locale, pour proposer des outils à l’usage des décideurs. Sachant que les projections laissent prévoir que les événements extrêmes ne seront pas plus nombreux, mais vont s’amplifier en intensité et en durée. Les travaux des chercheurs seront également accessibles au grand public.

Cet après-midi est inaugurée à Clermont une nouvelle chaire universitaire intitulée Extrema. Un démarrage en forme d’ouverture… sur la région, vers les citoyens, les décideurs, les scolaires… Et ce n’est pas un hasard. Car ce qui va être travaillé dans ce cadre intéresse tout le territoire.

Nathalie Huret en est la première titulaire. Professeur des Universités, elle a dirigé jusqu’en 2023 l’Observatoire de physique du Globe de Clermont-Ferrand, et auparavant un des instituts du CNRS, l’Institut national des sciences de l’Univers, où elle était, expose-t-elle, « en charge des programmes atmosphère en particulier avec le CNES – Centre national d’études spatiales ». Elle ne cache plus qu’elle est mère de quatre enfants, comme elle l’a longtemps fait pour pouvoir obtenir des postes à responsabilité. Mais elle s’agace de constater encore aujourd’hui que des réunions de scientifiques s’estiment satisfaits de la « parité » dès qu’elle est présente, fut-elle la seule femme.

Ayant tout de même pris beaucoup de recul en entrant dans ce qu’elle nomme sans s’émouvoir sa « fin de carrière », elle expose pourtant avec enthousiasme et générosité les tenants et aboutissants de cette nouvelle aventure scientifique.

Commençons par faire connaissance avec votre travail. Quels sont vos sujets de recherche ?

Nathalie Huret : Je suis professeur des universités en physique et sciences de l’Univers, et ma spécialité dans ce domaine scientifique est plus précisément la physique de l’atmosphère terrestre, en particulier l’analyse des mesures satellites et des mesures du sol. Je travaille sur la modélisation et les données climat.

En quoi consistent concrètement ces recherches ?

N.H. : Nous vivons dans une toute petite partie de l’atmosphère, tout en bas, mais l’atmosphère va jusqu’à une très haute altitude. Pour pouvoir accéder à des mesures et faire un suivi des données, par exemple de la température ou du vent, on dispose de stations au sol, dont celle du sommet du Puy-de-Dôme. Au-delà de 3 km d’altitude, cela devient cependant très difficile et on met en place des campagnes de mesures avec des instrumentations sur avion (jusqu’à 10 km) ou sur ballon. Ce sont de très gros ballons, qui sont les seuls à pouvoir aller jusqu’à 40 km d’altitude. Au-delà, les mesures se font par satellite.

« Je regarde à la fois des données dans le passé et dans le présent. »

Je travaille à l’analyse de ces données, d’où qu’elles viennent. Ce sont des données météo et climat : température, pression, humidité, vapeur d’eau, contenu en eau nuageuse, teneur en gaz à effet de serre…

En début de carrière, j’ai beaucoup travaillé sur le trou dans la couche d’ozone. Mais les thèmes scientifiques évoluent. Actuellement je travaille principalement sur la modification dans l’atmosphère des vents, des températures, de la circulation atmosphérique, sous l’effet du changement climatique.

Que faites-vous de ces données ?

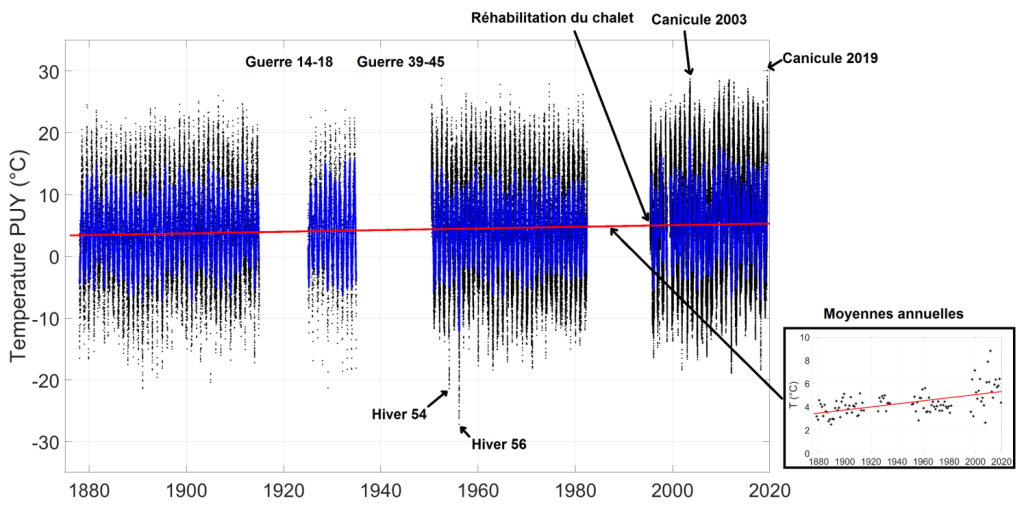

N.H. : Je regarde à la fois des données dans le passé et dans le présent. Par exemple au sommet du puy de Dôme, on a des données depuis 1874. Je vais les mettre en regard des modèles opérationnels de prévisions météo. D’abord pour vérifier si ces modèles sont cohérents avec ce qu’on observe au niveau des mesures. Et ensuite, je vais regarder dans les modèles de climats pour voir quelles sont les prévisions à plus long terme, pour les vérifier, les préciser.

C’est ce que vous allez travailler dans la chaire Extrema ? Comment est structurée cette chaire ?

N.H. : Nous mettons effectivement en place ce qu’on appelle une chaire mécénale. Nous l’avons nommée EXTREMA pour « Evénements eXTrêmes, Risques, dEgâts, Météorologie et climAt en Auvergne ».

Nous sommes cinq chercheurs, les quatre autres étant Erwan Thébault, l’actuel directeur de l’Observatoire de physique du Globe, spécialiste des données satellite ; Céline Planche, qui travaille sur la modélisation de météorologie ; Jean-Luc Baray, responsable du site du puy de Dôme et Guillaume Bacques, ingénieur du BRGM qui travaille sur les données satellites. Et nous sommes entourés de personnel technique.

Nous sommes en cours de recrutement. Les financements serviront principalement à créer des postes, y compris de doctorants, de post-doctorants, d’ingénieurs… Nous n’investirons pas dans des instruments mais nous avons besoin aussi de financer de la capacité de calcul et de rapatriement d’images satellite, car ce sont des données très lourdes.

Extrema est une chaire de la Fondation UCA, financée par du mécénat. Nous sommes d’ailleurs encore en recherche d’une partie des financements. C’est un projet sur 5 ou 6 ans.

Dans la science, en général nous fonctionnons surtout par appels à projets, provenant de diverses institutions nationales ou européennes. Or un projet comme celui-ci, à l’échelle de l’Auvergne, n’entre pas dans les critères d’un financement de dimension européenne. Mais il peut intéresser des acteurs locaux car il n’y a pas que de la théorie, mais également de l’applicatif, des outils utiles au territoire. Ce que nous allons produire doit être transmis à l’utilisateur, aux décideurs, aux citoyens. C’est pourquoi nous nous sommes adressés à la Fondation UCA : pour être plus proches des utilisateurs.

D’où vient l’idée de cette initiative ?

N.H. : D’une part nous avons une très longue série de données au sommet du puy de Dôme, que nous souhaitions valoriser. Et par ailleurs, l’évolution des modèles et des instruments de mesure nous permet de travailler à des échelles de plus en plus fines.

« Les données sont de plus en plus précises. Nous avons donc la possibilité de travailler à l’échelle de l’Auvergne. »

Aujourd’hui, on connaît bien l’évolution du climat à l’échelle de la planète et des grandes régions du globe ; là-dessus il n’y a plus beaucoup d’incertitudes. Sinon que cette évolution dans le futur dépend beaucoup des scénarios d’émission de gaz à effet de serre. On prévoit une augmentation à +4°C, voire +10°C dans le pire scénario : c’est très connu et publié dans les rapports du GIEC.

Mais on peut maintenant aller plus loin car les différents modèles de climat ont augmenté leur résolution horizontale, c’est-à-dire qu’on peut avoir accès à des évolutions de températures ou de précipitations à l’échelle d’un territoire de 30 km. Les données sont de plus en plus précises. Nous avons donc la possibilité de travailler à l’échelle de l’Auvergne.

Quels travaux allez-vous mener à cette échelle plus précise ?

N.H. : L’idée est de regarder les données du passé, puis les modélisations du futur, concernant les événements extrêmes : vagues de chaleur, vents très forts, précipitations intenses, grêles, etc. Parmi l’ensemble des données disponibles, nous nous focalisons sur ces parties extrêmes et nous analysons leurs variations sur de longues séries. À partir de là, nous regardons si les modèles météorologiques savent représenter ça, puis réussissent à voir ce que cela donnera dans le futur à l’échelle de l’Auvergne.

Le choix de l’Auvergne provient-il uniquement de l’opportunité de disposer de données anciennes ?

N.H. : C’est aussi une région fort intéressante à étudier : le climat est continental, avec de fortes chaleurs et des hivers très froids, mais ce sont aussi les premières montagnes que rencontrent les événements météorologiques arrivant de l’Atlantique. Par conséquent la région en reçoit les effets très vite et de manière très intense, avec en plus un relief compliqué qui peut avoir aussi des effets particuliers.

Et en plus, nous avons la matière pour le faire sur la longue durée grâce aux données du sommet du puy de Dôme.

Pourquoi avons-nous ici ces données si anciennes et sont-elles si exceptionnelles ?

N.H. : 150 ans de données, c’est réellement exceptionnel. Le décret de création a été signé en 1871 et à l’époque, 1465 m, c’était considéré comme la montagne. On se demandait s’il était possible de vivre là-haut ; c’était un lieu extrême, avec des vents violents, des conditions hivernales difficiles. L’initiative est venue d’Émile Alluard et ça a été le premier observatoire de montagne au monde à si haute altitude.

Ce site est donc assez exceptionnel par son positionnement en altitude, son positionnement météorologique, et aussi par la qualité de ses mesures. Car il est l’une des 30 stations dans le monde entier labellisées Global Atmosphere Watch, pour le suivi de notre planète. Il y en a une seconde en France, à l’île de la Réunion.

« Ce site est donc assez exceptionnel par son positionnement en altitude, son positionnement météorologique, et aussi par la qualité de ses mesures. »

Actuellement sur le puy de Dôme, on mesure 70 paramètres, que nous envoyons dans les réseaux internationaux. Ils contribuent à contraindre la prévision météorologique, mais aussi les modèles de climat grâce aux mesures de gaz à effet de serre, de pollution atmosphérique, etc.

Donc Émile Alluard a été un visionnaire.

Dans l’acronyme Extrema, il y a aussi la notion de dégâts. Allez-vous jusqu’à évaluer les conséquences des phénomènes extrêmes ?

N.H. : Sur le site de Clermont, en parallèle des travaux sur l’atmosphère, il y a aussi une importante activité de recherche sur les volcans, qui prend en compte la déformation de la croûte terrestre. Ces données-là aussi deviennent de plus en plus précises en résolution horizontale et sont capables de générer des cartes de dégâts lors d’un événement extrême. Grâce à l’association de nos compétences, nous allons pouvoir coupler le traitement des images avant et après une grosse tempête, une crue ou un épisode de grêle par exemple, avec une carte d’empreinte au sol des infrastructures – pylônes électriques, toitures de bâtiments, ponts, rails de chemin de fer, habitations… On pourra ainsi déterminer la probabilité de dégâts et leur intensité potentielle, à l’échelle d’un bâtiment.

Dans le projet de la chaire Extrema, on a prévu de regarder dans les dix dernières années les données sur les événements extrêmes traités d’un point de vue météorologique : l’épisode de grêle à Vichy en 2022, les vents très intenses de l’hiver dernier, les périodes de sécheresse car on peut aussi observer par satellite les impacts sur les cultures, etc. Et nous allons coupler la partie météorologique à l’évaluation des dégâts, obtenue par satellite.

« On pourra produire (…) des cartes de dégâts en 48 heures. »

À partir de là, on pourra produire pour les décideurs, collectivités, assureurs…, de manière opérationnelle, des cartes de dégâts en 48 heures. Tout cela grâce à une grosse chaîne de traitement des données, qui nécessite un projet pour aller plus loin que le fondement théorique que nous maîtrisons bien.

C’est-à-dire que vous travaillez sur le temps météorologique d’un événement. Mais aurez-vous aussi une perspective de prévision des risques sur la longue durée ?

N.H. : Une fois établi le lien entre les événements passés et les conditions météorologiques, on va aller regarder dans les modèles de climat, se servir des mêmes indicateurs, pour établir ce à quoi on peut s’attendre dans le futur : tel niveau de dégâts à tel endroit, telle intensité, etc.

On regarde à la fois dans le passé, dans le présent de l’opérationnel et dans le futur. Nous allons dans cette chaire nous concentrer sur les événements extrêmes en Auvergne et pouvoir établir des cartes de dégâts, comme on l’a fait en 2024 sur Mayotte lors du cyclone Chido, ou pour les inondations à Valence.

Vous parliez du lien avec les décideurs locaux, les collectivités, les assureurs, etc. Allez-vous travailler directement avec eux, être à l’écoute de leurs problématiques ?

N.H. : Nous avons prévu une fois par an des points d’étape avec les partenaires financeurs pour pouvoir produire des outils d’intérêt pour eux. On a prévu aussi de la formation permanente de ces partenaires pour qu’ils puissent utiliser ces outils.

Une chaire n’est pas constituée seulement du projet scientifique. Il y a une partie formation permanente, une partie diffusion vers le grand public et même une partie « art et science ». Nous prévoyons de sélectionner un artiste qui travaille sur cette notion d’événements extrêmes en Auvergne.

Quel est l’intérêt d’avoir des artistes dans le projet ?

N.H. : Ça permet de diffuser mieux auprès du grand public. L’art est plus accessible que mes équations ! L’Université pratique déjà ce type de croisements, notamment à travers le CESPAU.

Nous avions fait un travail de ce type autour du chalet de l’Observatoire du Puy-de-Dôme pour le 150e anniversaire. Nous avions proposé une exposition photographique sur la manière dont les chercheurs travaillent. Et par ailleurs un projet de land-art avec l’artiste franco-américaine Sabine Mirlesse qui a réalisé « Les portes du givre » au sommet du puy de Dôme. Elle avait découvert que son grand-père y avait travaillé à des tests de givre pour l’aviation. Et elle a installé tout un hiver des sculptures de métal qui évoluaient avec l’accumulation du givre, modelées par les conditions météorologiques.

« L’art est plus accessible que mes équations ! »

Nous avons collaboré avec elle sur le projet. C’était magnifique et le public a beaucoup apprécié. Mais pour nous aussi, ça a été fructueux. Il se trouve qu’on ne mesurait plus le givre sur le puy de Dôme. Nous nous sommes dit que c’était un bon indicateur du changement climatique et nous allons redévelopper une instrumentation pour intégrer cette donnée à nos mesures.

Pour revenir à la chaire, quels sont vos objectifs précisément ?

N.H. : C’est d’apporter des indicateurs. On est en phase d’adaptation au changement climatique, à l’échelle nationale, et il faudra que nos infrastructures changent. Ces indicateurs permettront de mettre à disposition des données sur ces événements extrêmes dans le futur : quelle va être leur intensité ? À quels dégâts on peut s’attendre ? Ce sera aux décideurs de s’en emparer pour prendre des décisions d’adaptation, pour préserver les personnes.

Par exemple on vit beaucoup au bord des rivières, on a des infrastructures sur les rives, des ponts… Savoir où et jusqu’à quel point les crues, les écoulements d’eau, les glissements de terrain vont s’intensifier peut aider à anticiper et adapter nos infrastructures et notre organisation pour limiter les dégâts potentiels.

A-t-on déjà une idée des plus gros risques en Auvergne ?

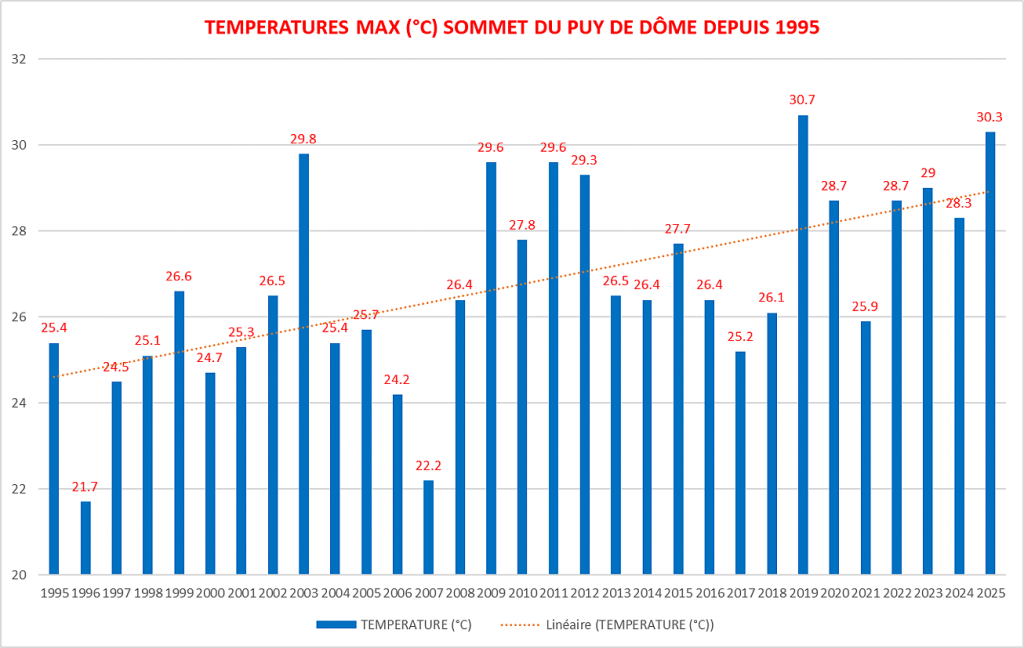

N.H. : On peut s’en faire une idée avec ce qui se produit, par exemple les vagues de chaleur. Au sommet du puy de Dôme le record absolu date du 27 juin 2019 à plus de 30°C : on n’avait jamais vu ça à 1500 m d’altitude.

Ces vagues de chaleur sont de plus en plus intenses. De même que les précipitations et les épisodes de grêle.

Ces événements extrêmes, dans les modèles de climat pour le futur, ne seront pas forcément plus fréquents mais seront plus intenses et dureront plus longtemps. Et par conséquent, les périodes où on n’en aura pas seront de plus en plus courtes. C’est ce qu’on veut vérifier spécifiquement en Auvergne, région montagneuse et complexe.

« Ces événements extrêmes (…) seront plus intenses et dureront plus longtemps. »

Ce que je vous décris, ce sont des modèles de climat très macroscopiques. On veut affiner à l’échelle régionale. On sait que les phénomènes vont augmenter, mais de combien ? C’est cette donnée plus fine qui est intéressante pour les infrastructures.

Un mot de conclusion ?

N.H. : L’enjeu est de faire le lien entre les sciences de l’Atmosphère et les sciences de la Terre. Nous sommes tous focalisés chacun sur son domaine, on est des hyper spécialistes. Ce projet sera aussi productif par les interactions entre les deux domaines scientifiques.

Ce sera très intéressant et bien sûr, nos données seront accessibles ; nous mettrons en place un site internet et nous communiquerons sur notre travail, car nous sommes dans un domaine de sciences ouvertes.

Entretien réalisé par Marie-Pierre Demarty, jeudi 23 septembre 2025, par visioconférence. À la une : vu du sommet du puy de Dôme avec, jouxtant l’antenne, le chalet de l’Observatoire de physique du globe qui enregistre des données sur l’atmosphère depuis 150 ans (photo Marie-Pierre Demarty).

La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.