Tikographie a besoin de vous

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.

Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.

Sommaire

- Les intervenants

- Le podcast

- La synthèse : Préserver les sols pour nous préserver

- Autres ressources

- Les crédits

Les intervenants

- Pierre Feltz, maître composteur, Scop Les Epigées,

- Véronique Genevois, pédologue cartographe indépendante,

- Stéphanie Terrisse, directrice d’études, Agence d’urbanisme Clermont Massif central.

Le podcast

Vous pouvez accéder à un enregistrement « nettoyé » – pour une meilleure écoute – de la Rencontre ici :

La synthèse : Préserver les sols pour nous préserver

Qu’y a-t-il sous nos pieds ? « Un impensé », répond Marie Forêt en introduction de la Rencontre dont elle était l’animatrice. On a donc, pour une fois, consacré deux heures à penser la question, et cela sous plusieurs angles : vue d’en dessous avec une pédologue (c’est-à-dire une personne qui étudie les sols), d’au-dessus avec une urbaniste, et de la limite entre les deux avec un jardinier et maître-composteur.

Encore que la frontière entre ces différents horizons tend à s’estomper, avons-nous découvert, par exemple en écoutant Stéphanie Terrisse se réjouir que « les sols ne soient plus réduits à la couche superficielle, même si ça bouscule un peu les urbanistes. »

« Il faut cent à mille ans pour faire 1 centimètre de sol. »

Mais d’abord, il convient de comprendre ce qu’est un sol. « C’est la roche qui se transforme », explique Véronique Genevois. Caillou en main, elle précise que cette mutation se produit sous divers facteurs tels que l’érosion, les effets du climat, l’action des organismes vivants. Et elle nous aide à en prendre la mesure : « Il faut cent à mille ans pour faire 1 centimètre de sol. »

Elle explique son métier comme l’étude du sol dans « son volume », son instrument de prédilection étant une tarière, qui permet d’en étudier les différentes couches ou « horizons ». Mais aussi une étude du sol dans sa complexité, qui nécessite de faire appel à « des notions de géologie, de chimie, de biogéochimie et d’écologie ». Car un sol se caractérise aussi par « la vie qui s’y développe, les trous qui permettent à l’eau de s’infiltrer, les plantes qui y enfoncent leurs racines. »

La vie qui s’y développe, c’est le rayon de Pierre Feltz, dont la Scop Les Epigées travaille à accompagner différents publics professionnels « au retour au sol de la matière organique, qui est essentielle » pour que le sol joue son rôle et délivre ses nombreux services.

Les trois intervenants détaillent ces derniers : fonction nourricière, chauffage, construction et ameublement grâce au bois des arbres qui y poussent, stockage et dépollution de l’eau, stockage aussi du carbone, biodiversité du fait qu’ils façonnent les différents terroirs, et de la vie qu’ils accueillent en souterrain. « Une grande part de la biodiversité se trouve dans les sols », souligne Pierre Feltz.

« Une grande part de la biodiversité se trouve dans les sols. »

Vous avez dit terroir ? Véronique Genevois décortique les sols d’Auvergne où « la terre est d’une grande richesse en raison de son histoire géologique compliquée », avec des mélanges de roches de différents types, l’action ancienne des glaciers et surtout, les si spécifiques phénomènes de volcanisme.

Les choses se compliquent avec l’intervention des humains. Qui peuvent éventuellement contribuer à enrichir les sols, mais surtout à les dégrader. La pédologue cite la pratique de laisser les sols nus en hiver, qui a pu accentuer l’érosion, ainsi que les pesticides qui « ont fait diminuer la teneur en matière organique », alors que « le sol est un écosystème qui permet de créer le sol » dans un mouvement circulaire. Pierre Feltz ajoute la mécanisation de l’agriculture ainsi que le remembrement « imposé », rappelle-t-il, car « il y a eu beaucoup de résistance ».

La menace provient aussi de l’artificialisation due à l’étalement urbain. C’est là que le point de vue de Stéphanie Terrisse intervient. « C’est une des principales menaces sur les sols dans le monde », souligne-t-elle, ajoutant qu’avec « un coup de pelleteuse : en 5 minutes c’est réglé », à mettre en regard avec les échelles de temps de formation du sol énoncées plus haut.

Problème aggravant : « Les meilleures terres se situent en sortie de ville » et sont facilement menacées, dit-elle. Autre problème aggravant : « Les principales villes ont pris conscience de leur impact mais c’est plus difficile dans les territoires ruraux ou périurbains » qui « se croient moins concernés ».

« Un coup de pelleteuse : en 5 minutes c’est réglé. »

Stéphanie Terrisse se réjouit cependant de constater que « les urbanistes, depuis environ cinq ans donc très récemment, commencent à s’intéresser au sol en profondeur ». Le sol n’ayant pas de statut juridique, nous apprend-elle, ils sont entrés dans le sujet par la dimension foncière liée à l’étalement urbain, par le changement climatique qui accentue les risques d’inondation, ou par la nécessité de stocker davantage de carbone dans les pratiques de construction. « Il y a eu une prise de conscience de la fragilité des sols, mais aussi de leur richesse », poursuit l’urbaniste.

Dans ces conditions, que peut-on faire ? Pierre Feltz rappelle qu’« on a tous un rôle à jouer dans la préservation des sols », ne serait-ce que parce qu’en France, « on est 60% à avoir un bout de jardin, de 600 m² en moyenne. » Et il rappelle que – professionnels ou amateurs – « le travail d’un jardinier n’est pas de pousser une tondeuse ou de manier des souffleurs à feuilles mortes. »

« Le jardinage est un bon sujet pour entrer en action en tant que citoyen. »

À l’échelle du jardinier amateur, il préconise : « accepter les plantes, retarder la sortie de la tondeuse, utiliser sur place les déchets organiques », qui devraient plutôt être considérés comme des ressources. « Le jardinage est un bon sujet pour entrer en action en tant que citoyen » alors que par ailleurs il y a « beaucoup de choses sur lesquelles on n’a pas de prise. » En plus, souligne Véronique Genevois, « faire son jardin permet d’être en meilleure santé. »

À l’échelle de l’agriculture, il mentionne les approches vertueuses qui se développent : l’agriculture de conservation des sols, avec des sols moins travaillés et couverts en permanence, ou encore l’approche plus récente de l’agroforesterie.

Les collectivités changent aussi leurs pratiques : dans la gestion des espaces verts où Pierre accompagne des agents qui « ne viennent pas nous chercher sur la question du sol mais sur ‘que faire de nos déchets ?’ » Car globalement, « on ne sait pas quoi faire du compost. » Il complète : « Notre travail est de revenir au sol » et d’intégrer « la notion de sols vivants ».

« On ne sait pas quoi faire du compost. »

À l’échelle de l’urbanisme, Stéphanie Terrisse évoque la loi ZAN qui vise le zéro artificialisation nette en 2050, mais elle souligne que « toutes les collectivités sont mobilisées sur cet horizon mais pas sur le pourquoi, et l’obligation s’impose difficilement. » Cependant, « des villes ont choisi d’appliquer la loi ZAN et d’en inscrire les objectifs dans leurs documents d’urbanisme », comme c’est le cas pour le PLUi de la métropole clermontoise. Le principe dans ces conditions est de « refaire la ville sur la ville » pour préserver les terres agricoles et espaces naturels, d’accompagner cette tendance en désimperméabilisant des parkings, en végétalisant, en cherchant à laisser l’eau s’infiltrer et à « trouver un équilibre » dans une ville plus dense mais qui reste vivable.

Il faudrait encore parler des questions subsidiaires soulevées par le public de la rencontre, qui ont pointé des sujets comme la façon dont on peut connaître l’épaisseur des sols ou dont on peut mesurer leur qualité, sur la possibilité de nourrir les sols avec les urines et excréments humains, qui nécessite d’abord de « changer de regard » mais représente « une mine d’or assez considérable », nous apprend Pauline Bénéteau, collègue de Pierre Feltz arrivée en bottes tout droit du jardin pour assister à la rencontre.

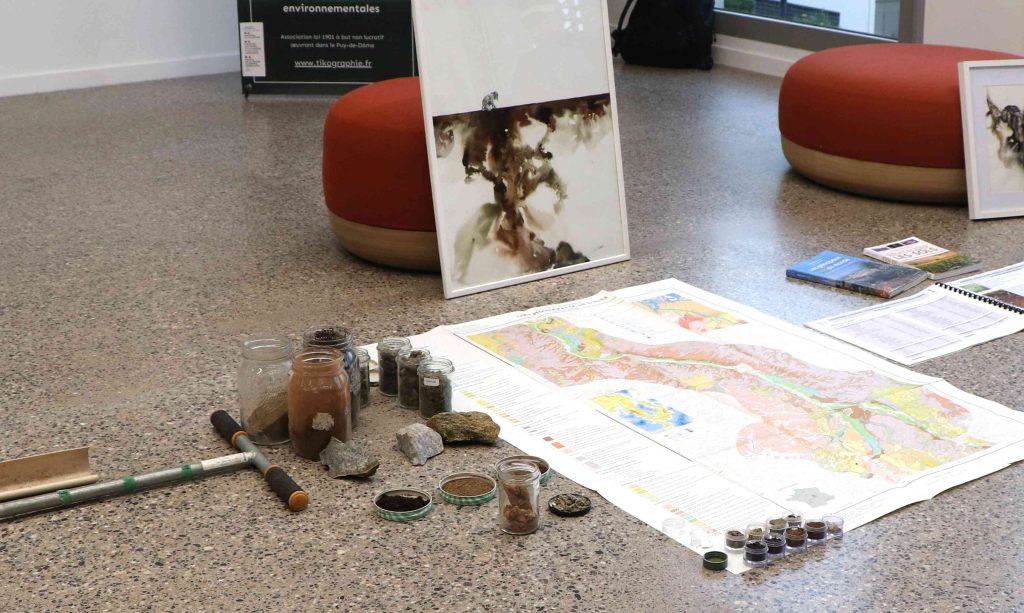

Et à propos de changer de regard, il s’impose de conclure sur la petite exposition improvisée par Véronique Genevois, pour montrer une tarière, des échantillons de sols, différents documents et de superbes tableaux de l’artiste chamaliéroise Charlotte Rodon, avec qui la pédologue a eu l’occasion de collaborer dans une de ces belles rencontres entre art et science. Une manière radicale de balayer l’idée reçue, évoquée aussi, selon laquelle la terre est sale. Et de donner envie d’y plonger les mains…

Synthèse par Marie-Pierre Demarty

| En complément, lire aussi sur Tikographie : > Un reportage sur (et dans) le terrain avec Véronique Genevois : « Cartographier le vignoble 1/2 : une tarière dans la neige » > Le volet 2 sur l’étude des sols du vignoble auvergnat : « Cartographier le vignoble 2/2 : comment la science des sols peut répondre au changement climatique » > Le portrait d’un des intervenants : « Pierre Feltz, maître jardinier-composteur » > Et un petit tour au jardin des petits, avec Pauline Bénéteau : « Pauline Bénéteau embarque les enfants dans l’expérience du vivant » |

Prochaine Rencontre Tikographie :

Autres ressources

Audio : les spécificités des sols

Interview de Noémie Pousse, chargée de R&D pédologie au pôle Recherche,

Développement et Innovation à l’ONF (Office National des Forêts), par Marie Forêt

Audio : les menaces sur les sols

Interview de Noémie Pousse, chargée de R&D pédologie au pôle Recherche,

Développement et Innovation à l’ONF (Office National des Forêts), par Marie Forêt

Audio : comment aider les sols

Interview de Noémie Pousse, chargée de R&D pédologie au pôle Recherche,

Développement et Innovation à l’ONF (Office National des Forêts), par Marie Forêt

Document : les diapositives projetées

Les crédits

Merci à la librairie les Volcans d’Auvergne pour le partenariat de réalisation des Rencontres Tikographie pour cette saison, et en particulier à Boris, Philippe, Lénaïc, Olivier et Gaëlle. Merci également au KAP, à Fabrice et à l’Université Clermont Auvergne pour leur accueil.

Merci à nos invités, aux participants et à l’équipe de l’association Tikographie qui porte et organise les Rencontres.

Pour cette Rencontre spécifique ont œuvré :

- Marie à la préparation éditoriale et à l’animation ;

- Damien à la prise de son ;

- Marie-Pierre aux photos et au compte rendu.

La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.