Tikographie a besoin de vous

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.

Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.

Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]

Il y a longtemps que je me questionne sur le sujet de l’attractivité. Voir les territoires se mettre en concurrence et dépenser des fortunes en communication pour faire valoir comme ils sont beaux, cools, accueillants et que sais-je encore me laisse perplexe. D’autant plus que cette concurrence annihile à peu près toute tentative de se distinguer. Et aboutit éventuellement à des absurdités, telles que le label « Marque Auvergne » inventé par la Région, comme si notre territoire était un produit dûment étiqueté à placer en tête de gondole. (Quitte à agiter un étendard, je préférais nettement le si prometteur et poétique « Auvergne nouveau monde », mais chacun ses goûts ou ses stratégies.)

Toujours est-il que lorsque qu’une institution se met à penser le territoire et l’accueil autrement que par le poncif de l’attractivité, je tends l’oreille. Et encore plus s’il s’agit de le remplacer par la notion d’habitabilité. On n’est pas très loin de la notion de « territoire vivable » que nous défendons à Tikographie. Et je trouve assez sain que les collectivités se posent la question de leurs capacités d’accueil.

L’argument répété partout en boucle du « besoin d’attirer des familles pour garder notre école » me paraît de moins en moins convaincant. Ne faut-il pas mettre en balance l’impérieuse nécessité de limiter l’étalement urbain, de prendre soin de la biodiversité, de se garder des terres agricoles pour renforcer l’autonomie des territoires, de calibrer le nombre d’habitants en fonction de la ressource en eau, des infrastructures, du nombre de médecins, etc. ?

Ma balade à Sauxillanges m’aura permis de comprendre en quoi le sujet est complexe et foisonnant, ce qui explique peut-être qu’il soit peu mis en avant. Mais les lecteurs de Tikographie commencent à le comprendre : la complexité est un indice qui suggère souvent qu’on est sur la bonne voie.

Marie-Pierre

Trois infos express [cliquer pour dérouler]

- L’association Ipamac regroupant les parcs naturels du Massif central a lancé une recherche-action sur le thème de l’habitabilité. Cette notion difficile à cerner s’est imposée à la suite d’un questionnement des territoires, qui avaient une sensation d’afflux de population post-covid. L’idée a été de repenser le sujet de l’accueil, sous un autre angle que l’approche systématique de l’attractivité. L’intention était d’outiller les parcs et les collectivités, en définissant ce nouveau paradigme et en recherchant des critères pour le mesurer.

- Cette recherche-action s’est déroulée en un an et demi, par des résidences successives dans six villages aux profils divers, de six parcs volontaires. L’équipe pilotée par le collectif creusois Recherches en Ruralité, était composée de sociologues, géographes, urbanistes, spécialistes de l’animation participative, mais aussi des graphistes-illustratrices et un musicien. Elle est allée à la rencontre des habitants, associations et acteurs divers, dans des temps sérieux ou festifs, bien au-delà des participants habituels sensibles à l’action citoyenne.

- Parmi les six communes sélectionnées se trouvait celle de Sauxillanges, dans le parc Livradois-Forez, qui accueillait à nouveau l’équipe le week-end dernier pour une restitution de ce large chantier. De nombreuses pistes ont été tirées, mais la matière est si foisonnante qu’il est encore nécessaire de faire un bilan plus transversal et de voir comment des outils, autres qu’une impossible mesure de l’habitabilité, peuvent être proposés pour affiner les politiques d’accueil. Et parce que le sujet a avant tout à voir avec le « bien vivre ensemble », la soirée de restitution s’est terminée en chansons, grâce au « passage obligé » de chaque résidence du projet : les goguettes.

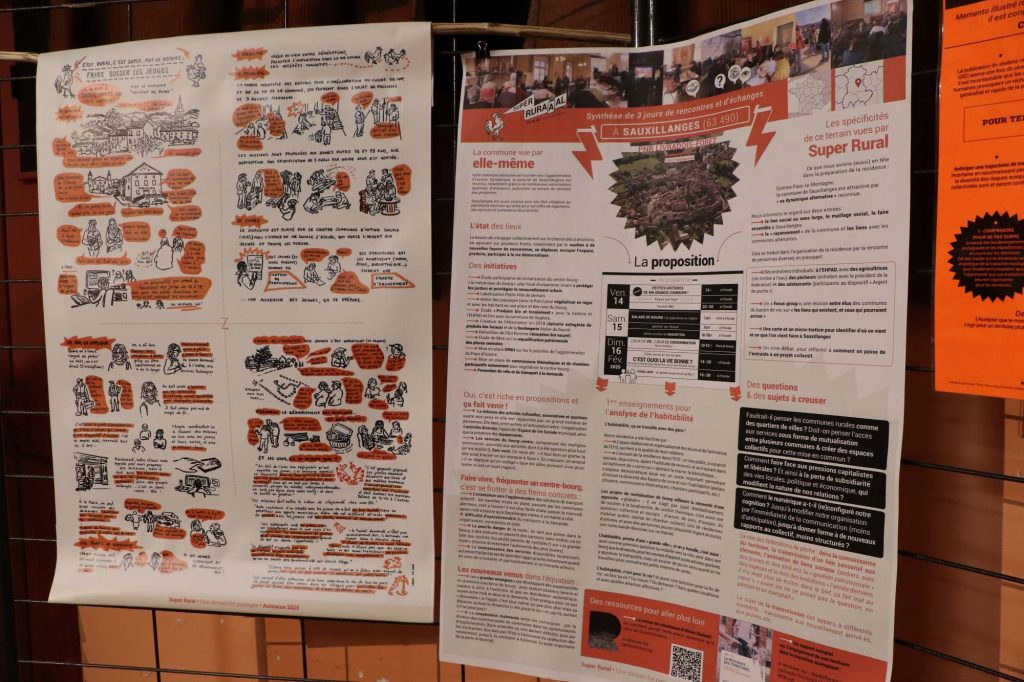

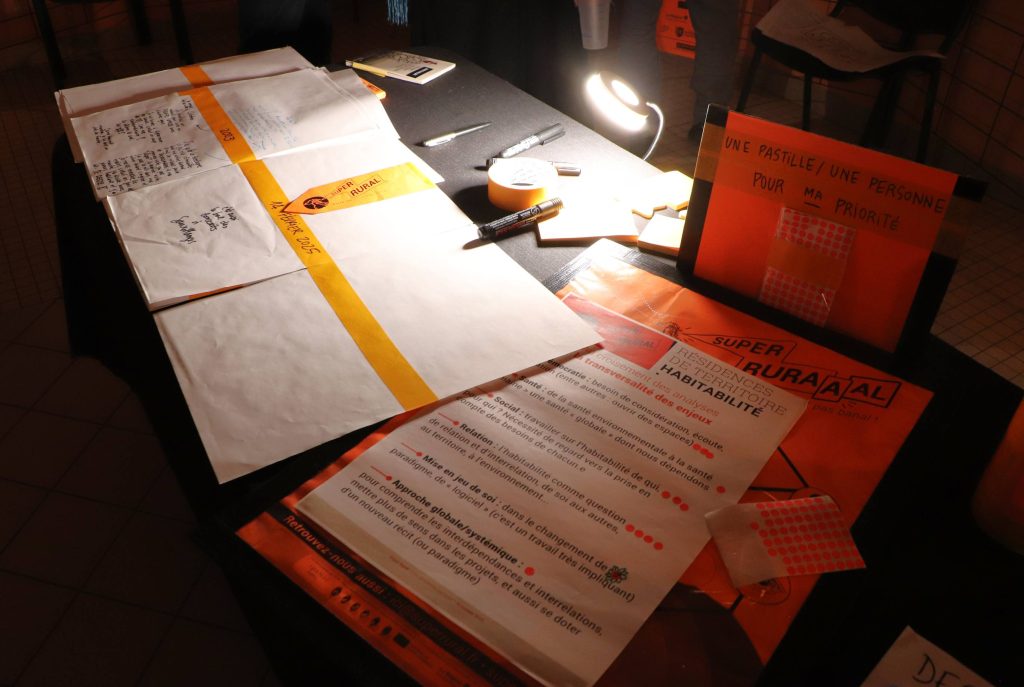

Une buvette, un coin enfants et une déco tout en orange vif. La fête des bénévoles se termine dans la salle des fêtes de Sauxillanges, en cette fin de samedi après-midi. Monsieur le Maire remet une coupe à l’équipe qui a remporté le challenge du jour. Les gens s’attardent, discutent, boivent un verre. Des habitants font leur entrée dans cette ambiance flottante. Pendant ce temps, l’équipe de Super Rural s’active discrètement pour mettre la dernière main à son installation : sur toute la longueur de deux pans de mur, des panneaux et des affichettes composent une exposition dense, où alternent planches de bande dessinée, textes explicatifs et citations plus brèves. Une table de livres. Sur la scène pour l’instant désertée, des instruments de musique attendent leur heure pour animer la soirée.

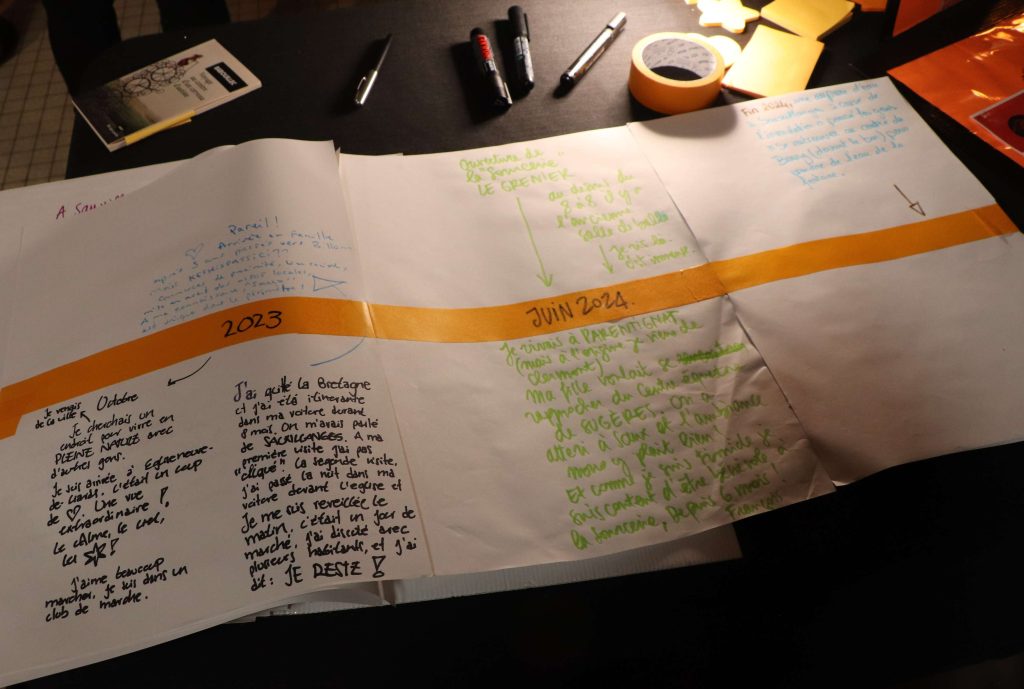

Sur une table, on peut feuilleter le livre des « Petites histoires de ma grande commune ». Il renferme une longue frise chronologique où chacun est convié à laisser le témoignage de ce qui lui est arrivé ou comment il en est arrivé à s’installer dans ce petit bourg du Livradois.

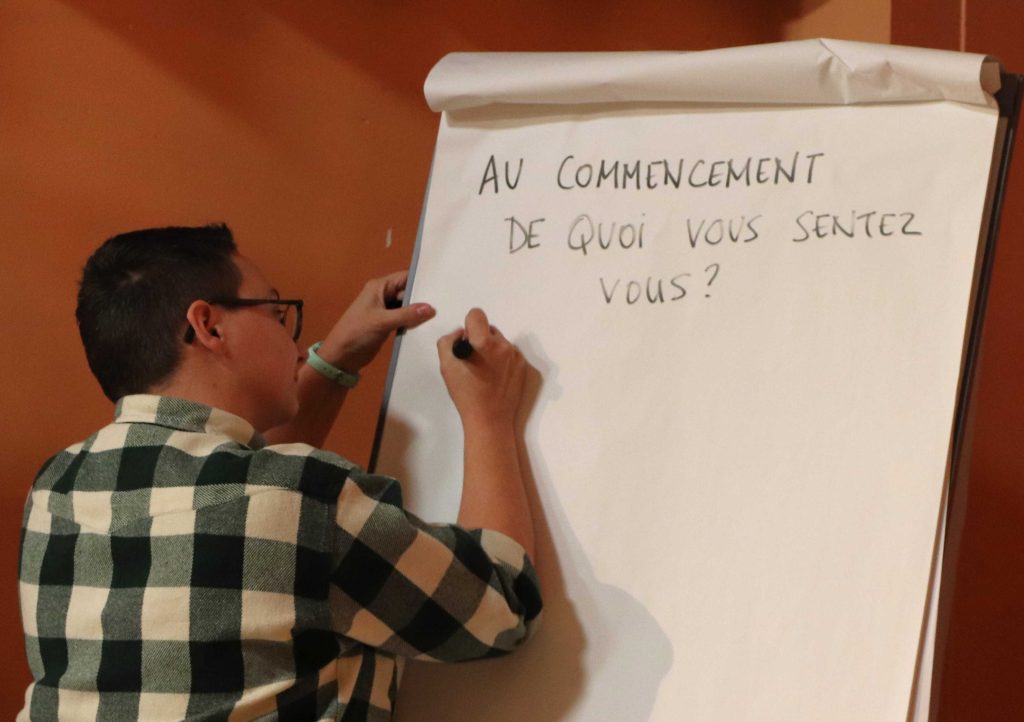

D’autres panneaux invitent eux aussi à s’exprimer. Deux questions interpellent le visiteur : « Qu’est-ce qui ferait cause commune ? » ; « Au commencement de quoi vous vous sentez ? ». Plus loin, des plages blanches dans un dessin invitent à signaler des « angles morts », que l’animatrice principale de la soirée définira plus tard comme : « les trucs où on est passé à côté, ce qu’on a loupé ».

Une équipe pour Super Rural

Vers 18 heures, Clémence, l’animatrice en question, se saisit d’un cône de chantier (touche d’orange supplémentaire) en guise de mégaphone pour battre le rappel. Ses complices s’activent : Émilie, dessinatrice de l’équipe et décoratrice du jour, ajoute un nœud papillon orange à la tenue de Clémence déjà agrémentée de badges « Super Rural » et « I love Saux’ ». Julien finit de coordonner la partie musicale qui suivra.

« On essaie d’être sympa et rigolo tout en étant sérieux et très précis. »

Enfin, Vincent Challet, maire de Sauxillanges, ouvre la séance, entouré par Clémence Rique, coordonnatrice de l’équipe Super Rural, et Claire Butty, chargée de mission habitat et patrimoines bâtis au Parc Livradois-Forez. Ce qui est annoncé, c’est la restitution d’une recherche-action menée depuis un an et demi par une douzaine de personnes aux spécialités diverses : sociologues, géographes, urbanistes, spécialistes de l’animation et des démarches participatives, illustratrices et même un musicien. Le groupe s’est constitué spécifiquement pour le projet, à l’initiative de l’association Recherche en Ruralité (RER) ancrée dans la Creuse.

Un groupe joyeux dont Clémence me dit un peu plus tôt dans l’après-midi : « On essaie d’être sympa et rigolo tout en étant sérieux et très précis ». Claire Butty complète : « C’est ce qui a déterminé le choix de cette candidature. »

Cette équipe a été choisie parmi quinze dossiers déposés, en réponse à un appel à projets de l’Inter-parcs du Massif central (Ipamac). Preuve que le sujet titille, tout en restant difficile à cerner, délicat à explorer, comme filant entre les doigts dès qu’on tente de s’en emparer.

Nouveau paradigme

Le sujet ? L’habitabilité. « Un gros mot », relèveront explicitement ou non tous ceux que j’interroge, suggérant par là que « des communes le traitaient déjà mais ne l’appelaient pas comme ça » ou que « ce n’est pas le terme qu’on a employé en allant rencontrer les habitants. » Mais le concept semble faire sens pour tous. C’est d’ailleurs un ressenti partagé qui a été à l’origine de ce projet qui a mobilisé six localités, dans six parcs naturels régionaux.

« On s’est dit qu’il fallait travailler la question de l’habitabilité avant de lancer d’éventuelles actions de promotion. »

Interrogée quelques temps avant ma virée à Sauxillanges, Laura Léotoing, déléguée générale de l’Ipamac, en explique la genèse : « En 2022-23, on avait mené avec les parcs une étude pour mieux connaître les nouveaux habitantscar à la sortie du covid, les élus nous disaient : ‘‘on a la sensation qu’il y a un afflux de nouveaux arrivants’’ et il y avait un besoin d’analyser ça. À la restitution de cette première étude s’est poséela question de savoir quelle suite lui donner. Au démarrage, l’idée était de mettre en œuvre des actions ‘‘marketing’’ pour promouvoir les territoires, travailler le sujet de l’attractivité, dire en quelque sorte‘‘venez vivre dans les parcs, c’est super !’’. Sauf que… ça a débouché sur tout autre chose. »

La première étude montrait bien une légère tendance d’installations, mais rien de massif, avec des achats de résidences secondaires, et même des retours à la ville déjà effectifs… et des questionnements. « Car il faut que les territoires soient en capacité d’accueillir, aient une offre de services adaptée, disposent de ressources suffisantes par exemple en eau, etc., précise Laura. Dans ces réflexions-là, on s’est dit qu’il fallait travailler la question de l’habitabilité avant de lancer d’éventuelles actions de promotion. Il y a vraiment eu un changement de paradigme. »

Cette notion de « changement de paradigme » sera reprise par tous les acteurs, comme s’il s’agissait de s’entraîner à abandonner de vieux réflexes – « On a encore l’onglet ‘‘attractivité’’ sur notre site internet », s’amende Laura Léotoing. Mais la volonté de quitter l’ancien monde de la compétition entre territoires perce déjà dans les discours.

Des notions impalpables

Encore faut-il comprendre vers quel nouveau monde on se dirige. « La question clef de l’appel à projets, c’était d’abord de définir la notion d’habitabilité et ce que ça veut dire sur le territoire, pour ensuite voir comment faire évoluer les politiques d’accueil », poursuit Laura. Elle exprime ainsi les premières intuitions qui ont présidé à la définition du cahier des charges : « La notion d’accueil reste centrale, mais en incluant la question de l’habitabilité. Cela englobe des aspects techniques, matériels, comme la nécessité de calibrer l’accueil en fonction des ressources disponibles ; mais aussi des notions plus impalpables de convivialité, de coopération entre communes, d’accueil des nouveaux arrivants… C’est très large et ça touche tous les sujets traités dans les parcs : tourisme, biodiversité, urbanisme… Il y a un enjeu d’équilibre à trouver entre désertification et afflux de population pouvant aider à faire fonctionner les écoles et les services, mais avec des limites pour que la vie reste bonne. C’est une question de curseur. »

« En tirant les fils de notre carte mentale, nous avons dégagé trois volets : écologique, social et politique. »

Clémence Rique prend le relais pour préciser la façon dont l’équipe de RER s’est emparée du sujet : « Nous nous sommes réunis pour essayer de comprendre ce que recouvrait, pour nous qui avons des sensibilités diverses, cette notion d’habitabilité. En tirant les fils de notre carte mentale, nous avons dégagé trois volets : écologique, social et politique. »

Claire Butty, qui a participé à la construction du cahier des charges, à la sélection de l’équipe et à la sollicitation de la commune de Sauxillanges, ajoute sa part de définition, pas forcément plus éclairante : « On est dans la recherche, dans un processus qui vise à réfléchir sur le ressenti. Il s’agit de faire émerger un regard plutôt sensible, de personnes qui peuvent être en opposition les unes aux autres sur un même territoire. On ne sait jamais trop comment exprimer l’idée de ruralité mais elle recoupe des idées d’attachement et d’habiter. À partir de cette recherche-action, l’intention des parcs est de voir comment cela peut percuter la politique publique, car c’est notre rôle d’accompagner les collectivités. »

Pas banal

Pour un sujet aussi complexe, il fallait une approche peu classique, participative, la plus ouverte possible. C’est dans cet esprit que l’équipe de ce projet baptisé « Super Rural » s’est lancée dans des résidences de trois jours, successivement, dans six villages des six parcs naturels régionaux volontaires. Puis à nouveau cet automne dans six week-ends de restitution, qui se voulaient autant de nouvelles occasions de recueillir encore de la matière pour cette recherche aux multiples facettes.

« On arrivait sans hypothèses », dit Clémence. Mais avec des formulations engageantes, comme le slogan « Vivre ici, c’est pas banal », ou la problématique posée : « les conditions du bien vivre ensemble, ici, maintenant et demain », où « chaque mot a son importance », insiste-t-elle.

Clémence, Émilie, Julien, Ludivine et quelques autres sont surtout arrivés avec leur enthousiasme et une énergie débordante, débarquant autant que possible à des moments où les villages étaient animés par des moments festifs, comme ce samedi la fête des bénévoles ou, lors de leur premier passage à Sauxillanges, le bal des conscrits. Ils ont infiltré un loto ici, un concours de pétanque ailleurs, et ont réalisé des micro-trottoirs sur les marchés et au supermarché. Ils se sont installés dans les bistrots « matin, midi et soir », souligne finement Émilie. Ont proposé des balades de bourg et des ciné-débats. Sont allés interroger les résidents des Ehpad et les enfants des écoles, les pêcheurs à Sauxillanges et les chasseurs ailleurs, les clubs sportifs dans le Pilat et les animations du dynamique Espace de vie sociale dans le Livradois.

« On arrivait sans hypothèses. »

L’équipe a aussi proposé ses moments festifs, adaptés à chacun des villages. Mais aussi des rituels communs sur tous les sites explorés. Parmi ces derniers, le plus saillant a été celui des goguettes, animé par Julien, le musicien de la bande. « On prend une chanson connue, on enlève les paroles, on met à la place d’autres paroles qui parlent de l’actualité internationale, nationale, locale, très locale, personnelle ou intime… et on chante », résumait-il samedi soir en introduction de la séquence musicale. Il s’est aussi chargé de recruter les chanteurs via des karaokés, d’animer des ateliers d’écriture, et d’accompagner les artistes du jour, avec son accordéon et son groupe de musiciens.

Six villages, six profils

Pour le côté sérieux, l’équipe a aussi réuni un corpus impressionnant de textes de référence : les livres, définitions, citations et autre documentation exposée. Et elle a tenté – sans y parvenir vraiment, ont-ils reconnu – de définir des critères de mesure de l’habitabilité, à partir de cette abondante matière recueillie dans les parcs précités, mais aussi ceux du Périgord Limousin, des Grands Causses, du plateau de Millevaches et du Quercy.

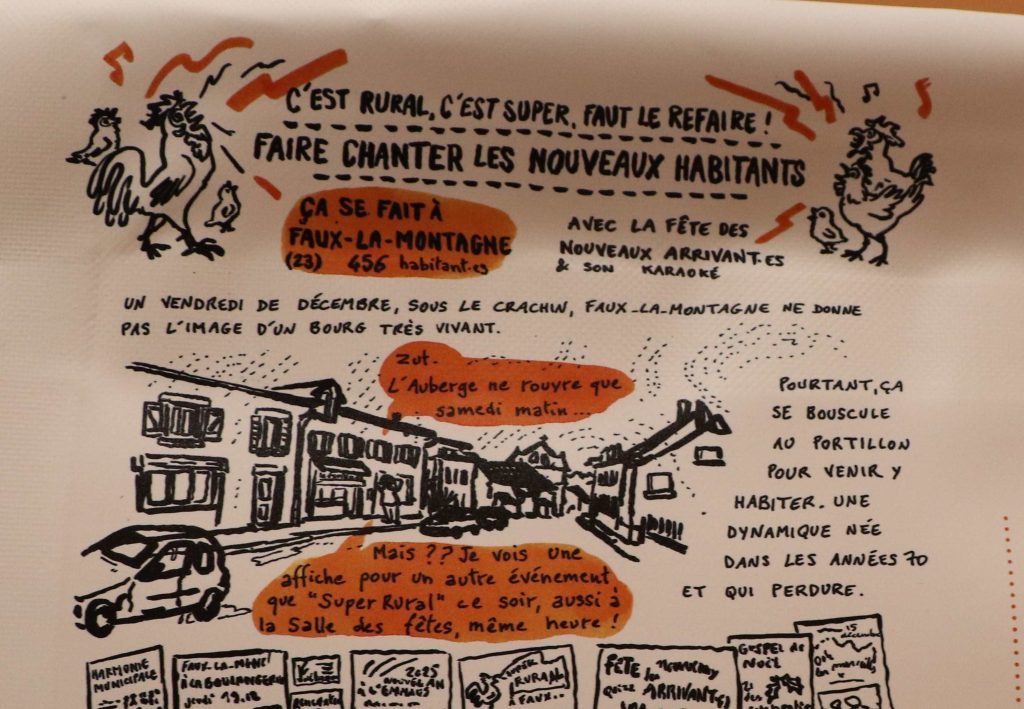

Les villages retenus ayant été choisis pour représenter la plus grande diversité possible, la restitution a fait ressortir des disparités de problématiques et de belles initiatives inventées sur chaque territoire, mises en bande dessinée pour inspirer le réseau. Et tout de même des thématiques se faisant écho, comme le dynamisme associatif constaté autant à Faux-la-Montagne dans la Creuse qu’à Sauxillanges. Ou la difficulté à réunir et impliquer des publics qui se côtoient sans se mélanger, comme le constataient encore les participants de la soirée de samedi.

« C’est la seule commune où on nous a laissé les clefs. »

Bien sûr, vous vous posez forcément la question : qu’a-t-il été trouvé de spécial à Sauxillanges ? Dans l’une des deux communes les plus peuplées du projet (1300 habitants), Clémence retient « la prégnance des questions de démocratie et d’action participative », et surtout « l’ambiance conviviale, un climat d’accueil qu’on n’a trouvé qu’ici ». Ce qu’Émilie illustrera dans la présentation par ce petit détail révélateur : « C’est la seule commune où on nous a laissé les clefs des locaux, en toute confiance. »

En territoire démocratique

L’initiative retenue pour la BD locale, le dispositif « Argent de poche », est une sorte de service civique local proposé par l’Espace de vie sociale, pour permettre aux jeunes de rendre des services d’intérêt général contre une gratification financière. « Partout où on l’a présentée, la réaction a été enthousiaste, avec des envies de la reproduire », exprimait Clémence face au public de la restitution.

« Ce choix est plutôt la suite de quelque chose. »

Pour Claire Butty, le choix de Sauxillanges n’est pas un hasard. La commune est connue pour son dynamisme citoyen et culturel, avec des initiatives comme l’épicerie associative L’Alternateur, la Guinguette Folle Allier qui anime les soirées d’été, le festival de théâtre de rue du Trac. Et surtout, dit la chargée de mission, « ce choix est plutôt la suite de quelque chose, car cela fait plusieurs années que le Parc accompagne la commune et qu’on pose ces questions, notamment autour de la revitalisation du centre-bourg. »

Vincent Challet, de son côté, regrette que cette démarche arrive en fin de mandat, « à un moment où certains élus se sont essoufflés et sont peut-être passés à côté, car ce n’était pas facile à appréhender. » Son ressenti apparaît d’abord distant : « On a joué le jeu mais on n’a pas cherché à apprendre des choses », mais se réchauffe au fur et à mesure de la discussion : « On est content que le dispositif Argent de poche soit mis en avant. Et à titre personnel j’étais plus partisan de la création d’une Région Massif central que d’un rattachement à Rhône-Alpes qui n’a pas beaucoup de sens ; dans cette perspective je trouve intéressant de participer à cette recherche, car elle renforce les liens entre territoires qui ont un vécu, une identité et des problématiques en commun. »

« Il reste deux médecins alors qu’il en faudrait cinq. »

Il se dit fier de toutes ces initiatives lancées à Sauxillanges, mais avec la préoccupation de savoir « comment les généraliser pour qu’elles deviennent des formules d’avenir. » Et des questions qui restent en suspens, comme l’épineux dossier de la revitalisation du centre-bourg, des moyens à trouver pour la mettre en œuvre et éviter l’étalement urbain, ou celui encore plus crucial de compléter l’équipe de la maison médicale « où il reste deux médecins alors qu’il en faudrait cinq » : des sujets qui ramènent au cœur de la question de l’habitabilité.

Des pistes

Que retenir finalement de cette année et demie à scruter à la loupe le bien-vivre ensemble de ces six communes rurales ? « On repart avec plus de questions qu’on en avait en arrivant », admet Clémence. Mais des pistes sont lancées, qui sont « davantage une affaire de comprendre que de mesurer ». Parmi ces pistes de réflexion, je note : « Comment tenir ensemble tradition et modernité ? » ; « Une fiche sur la convivialité qui vous concerne beaucoup » ; « La disparition des communautés de communes englobées dans des communautés d’agglomération, qui ont dilué la coopération entre communes en proximité », ou « Comment faire une place aux non-humains »…

« On repart avec plus de questions qu’on en avait en arrivant. »

Et des grands enjeux transversaux, listés sur un panneau et regroupés en six thématiques : démocratie, santé, social, relation, mise en jeu de soi et approche globale. Au jeu des gommettes, les habitants présents samedi ont privilégié celui de la relation, détaillé ainsi : « l’habitabilité comme question de relation et d’interrelation, de soi aux autres, au territoire, à l’environnement. »

Pas terminé

Et maintenant ?, demandez-vous encore. Rien n’est terminé. « Ce n’est pas encore un bilan », reconnaissait Clémence, consciente du caractère un peu brouillon de sa restitution. « C’était d’une intensité folle et après avoir traversé tout ça, on a l’impression qu’on ne maîtrise rien », ajoute-t-elle, face à la multitude de matière récoltée, dont ressortent tout de même des thèmes partagés, des aspirations, des composantes d’un art d’habiter la campagne.

« Parfois, ça a été des actes forts de dire pourquoi on vit ici. »

Claire Butty précise : « Il y a encore des temps prévus de synthèse, pour aboutir à des outils. Car ces résidences s’adressaient à un double public : celui des habitants, et celui des parcs qui sont en attente d’une analyse plus transversale. Mais je retiens dès maintenant qu’il y a un besoin de la part des habitants, une forte attente de pouvoir s’exprimer et d’être écouté. Parfois, ça a été des actes forts de dire pourquoi on vit ici. »

Pour ma part, j’ai noté plein d’idées pour des articles futurs autour de notre question centrale de « préserver des territoires vivables ». J’ai écouté les premières notes de l’orchestre. Les premiers volontaires – Yann, Émilie – s’essayer avec talent à l’exercice de la goguette, sur des airs populaires des Eagles ou de Joe Dassin. Puis je me suis éclipsée. Dehors, il faisait -6°C. Mais j’ai pu confirmer ce soir-là que l’habitabilité n’est pas une question de température.

Du moins tant qu’on ne dépasse pas le fameux seuil des 2°C de réchauffement global.

Reportage (texte et photos) Marie-Pierre Demarty, réalisé samedi 22 novembre 2025. À la une : Clémence et Emilie face au public, pendant la restitution de la recherche-action à Sauxillanges.

La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.