Tikographie a besoin de vous

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.

Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.

Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]

Hop ! Deux sujets pour le prix d’un ! Il paraît qu’on entre en période de soldes…

Et je suis ravie de traiter ces sujets sous cet angle.

Sujet 1 : la méthanisation. Cela fait longtemps que je tourne autour sans oser l’aborder, parce que justement sujet à controverse, très technique et pas encore très présent dans la région, puisque l’Auvergne ne compte que trois méthaniseurs agricoles, et pas des très gros.

Sujet 2 : la possibilité de débattre sans s’écharper, avec curiosité et ouverture d’esprit. Parce que c’est devenu rare dans notre monde de plus en plus polarisé.

Merci à Damien et à tous les participants d’avoir tenté cet exercice périlleux, surtout en contexte électrique de fournaise-avant-la-tempête. Le débat, au moins, n’a pas tourné à l’orage. CQFD.

Marie-Pierre

Trois infos express [cliquer pour dérouler]

- Nous avons testé le format de la controverse – ou comment débattre tranquillement sur un sujet a priori clivant. Soit deux intervenants experts aux avis contrastés, et des participants assez ouverts pour accepter d’écouter, de discuter sans invective et de challenger les experts. L’idée est de les répartir en deux groupes selon leur position de départ, de les mettre successivement face aux arguments des deux experts, puis de dialoguer. Et de voir qui aura changé de position à la fin.

- Notre sujet du jour était la méthanisation. Avec comme expert « contre » le chercheur honoraire Jean-Pierre Jouany, qui a longuement étudié le cas des méthaniseurs agricoles et conclut à une nette réticence, à la fois sur leur efficience quand à l’émission de gaz à effet de serre (si on tient compte de tout le cycle de vie) et sur la concurrence potentiellement désastreuse des cultures à des fins énergétiques face aux cultures nourricières moins rentables.

- Avec un sujet en léger décalage qui a favorisé l’ouverture et la discussion, le second intervenant, Olivier Mezzalira, directeur du Valtom, a défendu la méthanisation notamment pour valoriser les déchets alimentaires. Il plaide pour cette solution maîtrisée, traçable, permettant d’éviter l’incinération et de faire rouler au GNV 30 camions-poubelles.

Recette : prenez un sujet qui fait débat, deux experts du sujet qui sont d’avis opposés, une grosse poignée de gens qui ont sur le sujet une opinion plus ou moins éclairée et plus ou moins arrêtée. Faites débattre sans porter à ébullition. Attendez que certains changent d’avis. C’est prêt.

Cette formule est celle de la controverse ou « construction des désaccords féconds ». Apparue récemment, elle a été imaginée par le philosophe Patrick Viveret et propagée par l’Institut des Futurs souhaitables. Nous l’avons testée pour vous.

1. Choisir son sujet

Le sujet idéal, c’est celui où le débat n’est pas figé. Un « pour ou contre la déforestation de l’Amazonie » ou un « pour ou contre les jets privés » ont peu de chance de voir aboutir des changements de position ou même d’avoir des indécis avant ou après un débat.

Le sujet de la méthanisation a été arrêté parce qu’il a cette vertu. À la fois technique, complexe, solution et problème potentiels sur une double thématique (l’énergie d’une part, l’alimentation d’autre part) qui nous concerne tous. Et un sujet qui nous touche en proximité.

Autre perspective favorable : la possibilité d’avoir localement des spécialistes du sujet prêts à en débattre.

D’un côté, Jean-Pierre Jouany, membre actif du Greffe qui réunit des chercheurs de la région, retraités ou en activité, souhaitant sensibiliser le public aux questions environnementales. M. Jouany, physicien, chimiste et biologiste, a été chercheur à l’Inra, notamment sur le sujet du méthane produit par les vaches. Depuis sa retraite, il travaille sur l’impact des méthaniseurs agricoles et est reconnu nationalement comme « l’expert indépendant sur le sujet », précise-t-il en se présentant aux participants. Et à ce titre, amené à participer à de nombreuses commissions et audits. Nous avons d’autant plus de chance de l’accueillir que, comme il le révélera en cours de soirée, « à 80 ans passés, c’est probablement ma dernière intervention sur le sujet. »

Animateur de la controverse, Damien le présente comme « plutôt contre », même si apparaît déjà une nuance, car il précise à plusieurs reprises qu’il s’exprime « uniquement sur les méthaniseurs agricoles ». En scientifique scrupuleux, il se cantonne au périmètre de ce qu’il a étudié.

D’où un léger décalage avec le deuxième invité. Car Olivier Mezzalira, directeur du Valtom, déplace le sujet vers la méthanisation des déchets alimentaires, que sa structure, réunion de nombreuses collectivités locales, a pour mission de valoriser en parallèle avec tous les autres types de déchets ménagers. On en déduira facilement qu’il a accepté d’endosser le rôle d’« expert plutôt pour ».

Après une petite préparation avec l’un, puis avec l’autre, Damien a arrêté le sujet sur la question qui pourra au moins partiellement les opposer : « La méthanisation est-elle une bonne solution pour la transition écologique ? »

2. Un format précis et (si possible) maîtrisé

La recette de l’Institut des Futurs souhaitables a calibré le format pour « aller un peu plus loin qu’un simple débat et faciliter, voire valoriser le changement d’opinion », explique Damien en présentant la soirée. Laquelle se déroulait en l’occurrence mercredi dernier, dans notre « camp de base » clermontois de Cowork’it.

Il passe donc par plusieurs phases qu’on peut résumer ainsi : division en deux groupes (les pour d’un côté, les contre de l’autre et les indécis… avec le groupe le moins nombreux). Chaque groupe écoutera les arguments d’un des intervenants, puis de l’autre. Puis après une pause, une séance plénière doit permettre aux deux experts de développer quelques arguments complémentaires et de se poser mutuellement des questions.

Les participants ont ensuite le loisir de poser des questions. Puis vient le temps de la conclusion pour rassembler les points de convergence, revoir les positionnements et conclure.

Bien sûr pour permettre ce déroulé minuté – mais avec fatalement un peu de débordement – il fallait commencer par se positionner. « On se lève tous, à ma droite ceux qui sont contre, à ma gauche ceux qui sont pour et au centre les indécis. » La méthode est efficace, simple et visuellement parlante.

Dans la douzaine de nos participants, se mêlaient experts ou militants du sujet et citoyens curieux, personnes de notre cercle tikographique proche et d’autres moins proches, hommes et femmes pas tout à fait à parts égales, mais en tout cas incroyablement répartis entre toutes les générations adultes.

Positionnement au départ : 2 contre la méthanisation, 5 pour et pas mal d’indécis.

3. Qu’est-ce que la méthanisation ?

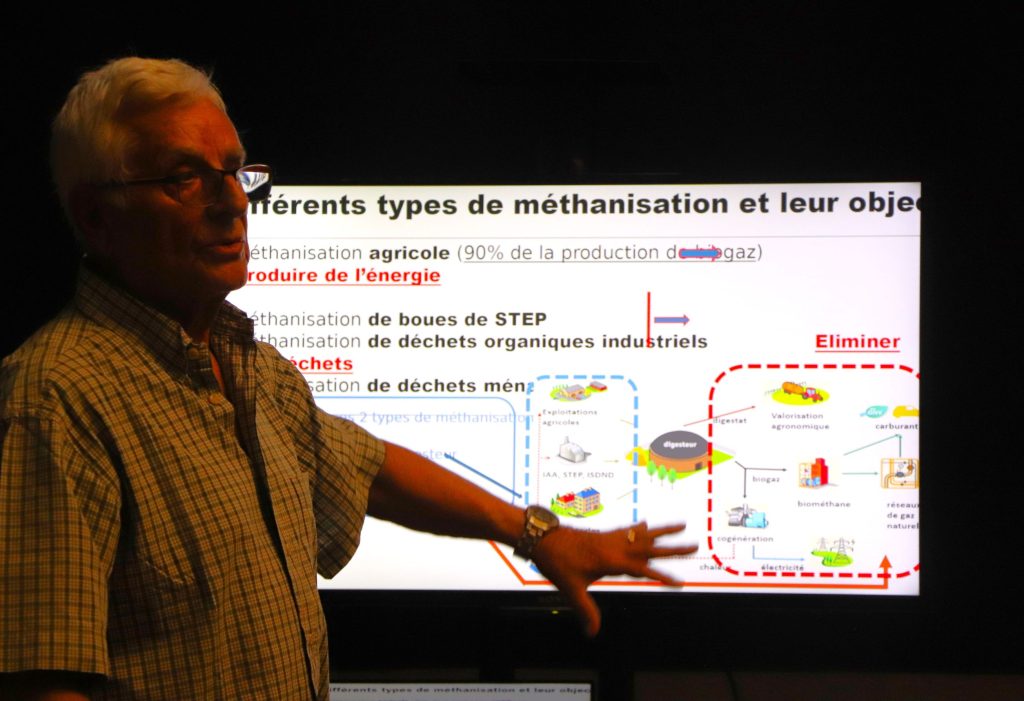

Rappelons sommairement, pour bien comprendre le débat, que la méthanisation consiste à créer de l’énergie à partir de matière organique et d’eau, pour obtenir du méthane d’une part et un résidu de matière, nommé « digestat », qui peut être utilisé comme engrais. Quant au méthane, il peut être injecté dans le réseau de gaz qui fait chauffer l’eau de vos radiateurs ou mijoter la soupe dans vos casseroles.

Peu à peu, l’idée est de substituer cette énergie qu’on peut produire localement au gaz naturel importé, depuis des pays lointains dont la fiabilité n’est pas toujours certaine. Qui plus est avec une énergie renouvelable puisque produite à partir de végétaux.

Le type de méthaniseurs étudié par Jean-Pierre Jouany est installé dans des exploitations agricoles et est censé absorber principalement des déchets végétaux non utilisables, et des « cultures intermédiaires à vocation énergétique » ou CIVE, plantées pour assurer une couverture végétale protectrice des sols en intersaison (mais pas mangeables, d’où l’intérêt de les utiliser pour produire de l’énergie).

Il est également possible d’utiliser de la même façon les déchets alimentaires : épluchures et fruits pourris que vous destinez à la poubelle verte, éventuellement des déchets verts issus de la tonte ou du désherbage de votre jardin, mais en moindres quantités de préférence. C’est une des fonctions du pôle Vernéa où sont valorisés ces déchets, sous la supervision du Valtom.

4. Contre la méthanisation agricole

En indécise professionnelle, j’ai suivi le groupe des indécis+opposés. Nous sommes orientés d’abord vers l’exposé de Jean-Pierre Jouany. Lequel a choisi une présentation avec force chiffres et données sur diapositives. Presque trop.

Je me contenterai donc de résumer les arguments que le chercheur met en avant pour justifier sa réticence au développement de cette technologie dans les fermes. Par ordre d’apparition dans son raisonnement, il explique que la membrane filtrante nécessaire au procédé « coûte excessivement cher et a une durée de vie limitée ».

Surtout – et peut-être principalement – il craint que ces cultures destinées à la production d’énergie ne supplantent peu à peu les productions alimentaires financièrement moins intéressantes pour l’agriculteur. Si aujourd’hui la réglementation impose de limiter à 15 % dans les méthaniseurs la part de cultures spécifiquement dédiées à l’énergie, il alerte sur les dérives possibles, les interprétations du concept de CIVE, les pratiques illégales. Il cite à l’appui une thèse réalisée dans le Grand Est, qui démontre les techniques douteuses de courtiers en énergie persuasifs. Et de pointer dans cette région « l’abandon du colza au profit de maïs d’ensilage plus rentable ».

« Les calculs de l’Ademe proposent un chiffre d’émission de gaz à effet de serre 30 fois moins important que le mien. »

Son argument suivant consiste à contester les calculs d’impact de la méthanisation sur l’environnement réalisés par l’Ademe, en s’appuyant sur ses propres analyses prenant en compte le cycle de vie complet d’un méthaniseur. « Les calculs de l’Ademe proposent un chiffre d’émission de gaz à effet de serre 30 fois moins important que le mien, car l’agence ne tient pas compte de différentes étapes, comme la construction du méthaniseur, la mise en place d’un gazoduc pour le raccordement, les cultures, la fabrication des machines agricoles… », précise-t-il.

Jean-Pierre Jouany souligne aussi les accidents « de plus en plus fréquents » (sans toutefois apporter des données plus précises1). Et enfin il s’interroge sur les 20 milliards d’argent public prévus pour développer cette filière.

Les questions fusant pour lui faire préciser des données techniques, des chiffres, des faits et des sources, Damien a du mal à faire clôturer la séquence. Il est temps qu’on aille s’imprégner des contre-arguments, dans une permutation avec l’autre groupe.

5. Pour la méthanisation en général

Changement de salle, changement de discours. Olivier Mezzalira n’aborde pas la question en « chercheur sans conflit d’intérêt » comme son débatteur, mais en acteur engagé dans la transition de notre territoire. Sa problématique n’est pas de produire de l’énergie, mais de faire en sorte que tout ce que nous jetons trouve une utilité, soit « valorisé » plutôt qu’enfoui sous terre, brulé ou mis au rebut. La question est de passer d’une économie linéaire, gourmande en extraction et en dégradation de matériaux et ressources, à une économie circulaire limitant notre impact sur l’environnement.

Dans ce contexte, la méthanisation n’est qu’un moyen parmi d’autres de résoudre cette équation, mais pas des moindres. Le directeur du Valtom fait valoir que la méthanisation est « une recette bien définie », qui a l’avantage de transformer nos déchets alimentaires en deux types de ressources valorisées : du gaz pour 60 % et un digestat composté ensuite et utilisé en agriculture, « alors qu’avant, ces déchets étaient incinérés ».

Il explique de façon très concrète que ce méthane alimente une station de GNV (gaz naturel véhicule) qui fait tourner environ 30 camions-poubelles, « soit l’équivalent de la consommation de gaz de la Métropole pour chauffer ses piscines et ses bâtiments ».

« Quelle serait l’alternative ? »

À l’intention de ceux qui pensent que le compostage des déchets organiques (également mobilisé au Valtom) est une meilleure solution, il rappelle que la méthanisation est une technique beaucoup mieux « maîtrisée, traçable et contrôlée », alors que le compostage est « loin d’être maîtrisé » si l’on veut obtenir un résultat régulier et satisfaisant.

Autre argument en faveur de cette production de méthane en proximité : la possibilité de disposer de gaz à un coût lui aussi stable à long terme, à l’abri des aléas géopolitiques faisant de façon peu prévisible grimper les cours des énergies fossiles.

Et de conclure sur cette question qui vaut argument, d’autant plus que Jean-Pierre Jouany ne la traite pas : « Quelle serait l’alternative ? »

6. Discussions, questions, positions…

La dernière partie du débat, face aux deux groupes réunis, est la plus intéressante à observer. C’est celle où les deux experts peaufinent leur argumentaire, se questionnent et se répondent avec d’autant plus de courtoisie que Jean-Pierre Jouany reconnaît que contrairement à la version agricole, « la méthanisation des biodéchets est plutôt vertueuse ».

C’est aussi la qualité d’un auditoire attentif, qui a pu affiner ses connaissances, percevoir les nuances et s’ouvrir à la différence de positionnement des intervenants.

On l’entend dans la qualité des questions et des réponses. Ainsi une première question porte sur l’intérêt de la méthanisation agricole au moins pour des cas comme la Bretagne, où le déversement des lisiers dans la nature crée une pollution grandissante aux algues vertes toxiques. Ou cette autre sur le dilemme d’une collectivité comme le Valtom possiblement amenée à arbitrer entre stratégie d’incitation à réduire les déchets et nécessité d’alimenter des équipements calibrés pour absorber de gros volumes de déchets.

« On n’en est pas là. Aujourd’hui la production de déchets augmente, par exemple avec le développement des déchets textiles », indique Olivier Mezzalira.

Les deux experts sont amenés à des propos moins tranchés. L’un reconnaît que « la méthanisation n’est pas parfaite mais elle permet de pérenniser l’agriculture sur les territoires, de décarboner la production d’énergie et de valoriser des déchets. » Le chercheur, de son côté, admet que ses recherches et la recherche en général ne répondent pas à toutes les questions : « Je ne parle que de choses validées et publiées », dit-il, tout en reconnaissant que « peu de chercheurs s’attèlent à ce sujet », et en maintenant sa crainte d’une concurrence entre cultures alimentaires et cultures énergétiques.

7. …Et conclusion

La clôture de la controverse elle-même se déroule en plusieurs phases. La première fait se tourner toute l’assistance vers Claire et Blandine, à qui Damien avait confié la mission discrète de prendre des notes sur les points de convergence entre les deux intervenants.

Mission embarrassante car tout le monde, comme ce sera dit dans l’ultime phase, a noté la différence de registre et même de sujet entre le chercheur et le directeur. Ceci dit, Claire relève un accord sur « l’importance de générer un système vertueux » et souligne que « ça coince quand ça ne fait plus sens : la méthanisation doit venir en solution et non en problème. » Blandine, quant à elle, retient notamment l’alerte sur les dérives potentielles, et tire de la soirée la leçon d’une « invitation à s’informer » qui souligne (merci à elle !) le rôle d’un média tel que Tikographie.

Avant de conclure par les impressions des uns et des autres sur la séance, il restait le moment crucial : celui de refaire le jeu des positionnements pour ou contre ou indécis. Constat : les plus polarisés sont restés sur leur position. Trois personnes assument avoir changé de point de vue. Les indécis sont encore relativement indécis mais ont un peu bougé. Il semble que l’indécision par manque d’information s’est transformée en une position plus nuancée qu’indécise. Parce que, comme le résume une participante : « Il n’y a pas de solution idéale. »

1 Il nous a cependant fait parvenir des données à ce sujet par la suite. Voir encadré ci-dessous.

| Documents complémentaires proposés par Jean-Pierre Jouany : Diapositives sur la méthanisation agricole Ressources sur les incidents et accidents déclarés sur les sites de méthanisation |

Reportage (texte et photos) Marie-Pierre Demarty, réalisé le mercredi 25 juin 2025. À la une : les deux experts durant la controverse.

La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.