Tikographie a besoin de vous

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.

Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.

Le pourquoi et le comment [cliquer pour dérouler]

À projet exceptionnel, format exceptionnel. Cette semaine, je vous propose d’explorer un projet de territoire comme on les aime à Tikographie : ceux qui réunissent des personnes et structures très diverses mais ayant pour point commun de vivre, d’agir ou de s’intéresser à un même périmètre, ceux qui prennent en compte toutes les dimensions d’une problématique et de ses enjeux et qui, dans une vision systémique de sujets imbriqués les uns dans les autres, s’efforcent d’y répondre de la façon la plus résiliente possible, en choisissant des interventions aux effets durables, en tenant compte aussi des besoins des milieux naturels.

J’aime bien aussi cette façon de raisonner à partir de la rivière. Penser à l’échelle d’un bassin versant oblige à voir les choses sous un autre angle : celui d’une solidarité amont-aval (même si dans le cas présent elle joue assez peu), celui d’un périmètre qui défie les lois du découpage administratif, celui qui contraint à se demander ce que vit, pense ou subit le voisin humain ou non humain.

Tout cela nous donne une multitude de facettes. Donc pour que ça ne soit pas trop indigeste, je l’ai découpé en quatre articles, sur quatre jours d’affilée. Promis, ils seront moins longs que d’habitude.

Ce ne sera peut-être pas aussi palpitant que Game of Thrones ou Succession. Mais ça vaut la peine de suivre le feuilleton…

Marie-Pierre

Trois infos express [cliquer pour dérouler]

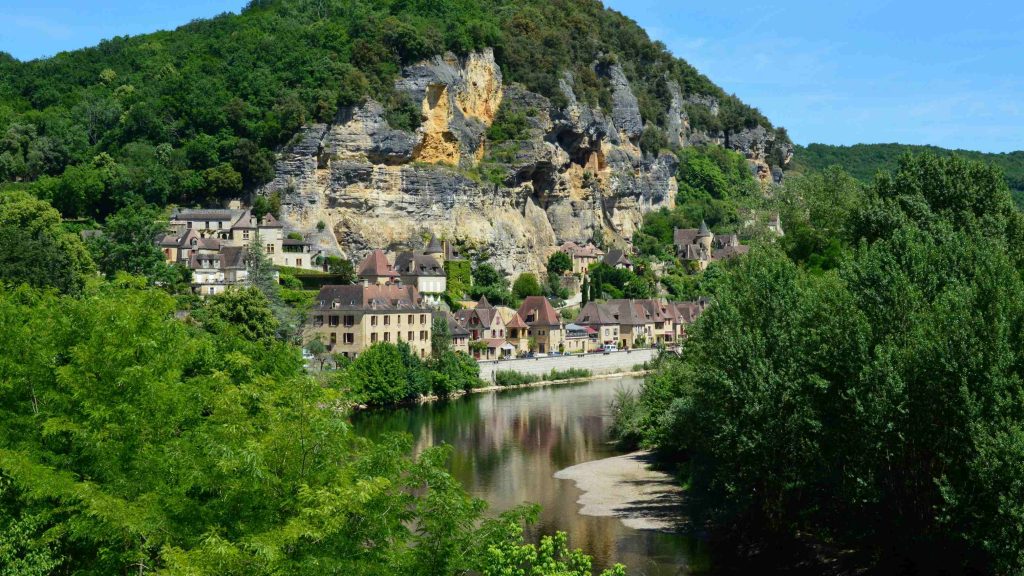

- La Dordogne prend sa source sur les pentes du Sancy, puis traverse les bourgs du Mont-Dore et de La Bourboule. Passé les gorges d’Avèze, elle sort du Puy-de-Dôme et change radicalement de contexte, d’abord en franchissant quatre grands barrages, puis en devenant la grande rivière, quasi fleuve, pittoresque et touristique.

- Dès sa partie amont, elle subit des contraintes qui la malmènent depuis longtemps : busée en souterrain à hauteur de la station de ski, canalisée dans sa traversée des deux cités thermales, puis barrée par un premier petit barrage hydro-électrique à la sortie de La Bourboule.

- Il en résulte une mauvaise qualité hydro-morphologique de la Haute Dordogne : ne pouvant déposer naturellement les graviers qu’elle charrie, ne pouvant créer des méandres, s’étaler ou se dévier librement, elle peut créer des dégâts et les risques pourraient s’accroître avec le changement climatique.

On a tous plus ou moins en tête que les cours d’eau qui irriguent le département du Puy-de-Dôme convergent vers l’épine dorsale de l’Allier et le grand bassin versant de la Loire. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu’un petit bout du territoire lui tourne le dos. Tout au sud-ouest, une rebelle a décidé de s’écouler plus au sud : la Dordogne.

Ce quasi-fleuve, aquitain par excellence, a des origines auvergnates. Et les skieurs qui vont s’adonner l’hiver à leur sport favori au Mont-Dore ne savent pas tous qu’ils côtoient et parfois même enjambent les premiers soubresauts et dévalades de cette rivière.

Premières entraves

C’est pourtant bien sur les pentes nord du puy de Sancy qu’elle prend sa source. Ou plutôt ses sources. Car la Dordogne résulte de deux torrents qui se rejoignent vers le bas des pistes : la Dore, qui naît d’une tourbière vers 1700 mètres d’altitude avant de prendre son élan dans une grande cascade, et la Dogne qui se forme à peine plus à l’est, sur le puy de Cacadogne.

Au pied des pistes, la Dordogne passe en souterrain, à travers un gros tube de béton plus communément appelé buse. L’autre ruisseau qui les rejoint à cette hauteur, le ruisseau d’Enfer, a subi le même sort. Ensemble, ils traversent toujours en souterrain la zone des parkings, puis reprennent à l’air libre leur dévalade.

Si à cette hauteur la jeune rivière a encore l’espoir d’une destinée sauvage et dynamique, elle doit vite déchanter. Car dès la traversée des premiers bourgs qu’elle rencontre, elle se voit corsetée de hauts murs, canalisée, sommée de suivre l’itinéraire qu’on lui a assigné, en droite ligne et sans varier.

Au Mont-Dore, symboliquement, elle est invitée à passer en catimini derrière le bourg, au fond du parc et entre deux digues très encaissées. À La Bourboule on lui laisse un peu plus de place mais elle semble partout hors d’atteinte, en contrebas des quais. On ne peut même pas dire que la rivière a été bétonnée, car dans un cas comme dans l’autre, les digues, datant de l’époque faste des stations thermales, sont en pierre.

Changement d’ambiance

Un kilomètre environ après sa deuxième traversée citadine, la jeune Dordogne se heurte à un petit mur : le barrage de La Bourboule, construit en 1902. Rien de bien méchant en apparence. Mais suffisant pour rompre la continuité écologique : les truites de l’amont et celles de l’aval ne passent pas, bloquées d’un côté ou de l’autre de cette frontière. Ce n’est encore rien.

S’enfonçant dans les gorges d’Avèze, les eaux de la Dordogne se dirigent tout droit vers une succession de marches gigantesques qui ont noyé la vallée et transformé le paysage sur presque tout son cours jusqu’à Argentat en Corrèze, à partir des années 1940-1950 : les barrages de Bort, de Marèges, de l’Aigle et du Chastang.

Ensuite seulement, elle devient la Dordogne des cartes postales, avec ses beaux paysages et ses châteaux, ses villages pittoresques, ses grottes ornées, sa gastronomie… Elle traverse, longe ou sépare les territoires de la Corrèze, du Lot, de la Dordogne et de la Gironde, pour rejoindre la Garonne à hauteur de leur estuaire commun, en aval de Bordeaux, entre Blaye et Médoc. Mais ceux qui visitent ces joyaux du Sud-Ouest savent rarement d’où viennent ces eaux tranquilles que remontaient autrefois les gabarres.

| Pour suivre le cours d’une autre (plus petite) rivière, lire aussi le reportage : « Carnet de voyage : en dévalant la faille et la Limagne » |

Une rivière mythique

Autant dire que le presque-fleuve, au moins pour les territoires aval – dans sa traversée de la région Nouvelle-Aquitaine – est aussi emblématique et marqueur de l’identité du territoire que l’Allier peut l’être en Auvergne. « C’est une rivière mythique à laquelle on tient beaucoup », souligne Roland Thieleke, directeur d’Epidor, l’établissement public responsable de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant de la Dordogne. Il le reconnaît cependant : vu de la basse Dordogne, « on parle trop peu des sources ; on sait peu dans quels espaces naturels elle naît. » Comme si la rivière, à l’instar de ses saumons et autres poissons grands migrateurs, s’arrêtait au pied des barrages.

De ce panorama, on peut déduire en grande partie l’état de la rivière. Pour la partie qui nous intéresse, en amont, l’état écologique est relativement bon du point de vue biologique et physico-chimique : à part les deux (petites) villes, elle s’écoule dans des espaces naturels plutôt préservés. Pas non plus de problèmes cruciaux de débit, le versant ouest du massif étant beaucoup plus arrosé que le secteur de la Limagne – ce qui n’empêche pas une certaine vulnérabilité durant les grandes périodes de sécheresse comme celle de 2022-2023. Et cela d’autant plus que les réserves annuelles du manteau neigeux hivernal fond – au propre comme au figuré – d’année en année.

Manque de dynamique

Cependant, le principal point noir n’est pas là, comme l’expose Frédéric Moinot, responsable du pôle Espaces et territoires d’Epidor : « Son état écologique général est classé ‘mauvais état’, surtout pour des raisons hydro-morphologiques : c’est une rivière sous contrainte qui a très peu la possibilité d’avoir une dynamique fluviale. »

La traduction concrète, c’est que le cours d’eau busé ou canalisé dès ses premiers kilomètres se trouve corseté comme dans des habits trop serrés et peut causer des dégâts, s’enfoncer ici, déborder là, s’en prendre aux digues, mais aussi gêner la circulation de la faune aquatique.

| Pour comprendre, avec l’exemple d’un autre cours d’eau, les principes de la dynamique fluviale, lire aussi le reportage : « Mais pourquoi l’Allier est dite « rivière sauvage » ? » |

Peu de modifications avaient permis d’améliorer la situation jusqu’à présent. Peut-être parce qu’il y avait plus urgent en aval, parce que cette partie réputée très naturelle ne semblait pas prioritaire, ou parce qu’elle semblait simplement lointaine et en marge, aussi bien à l’échelle du bassin versant de la Dordogne, presque entièrement inclus dans le périmètre de la Région Nouvelle Aquitaine, qu’à l’échelle de l’Auvergne ou du Puy-de-Dôme, où l’écrasante majorité des eaux s’écoule vers le bassin de la Loire. Peut-être aussi parce que localement, l’économie du ski et le thermalisme avaient longtemps focalisé toute l’attention et orienté les priorités. Et sans doute un peu tout ça en même temps…

Mais récemment, tout le monde s’est réveillé. Tant qu’à agir, autant faire les choses en grand. C’est ce que racontera le prochain article.

| Prochain article : « Haute-Dordogne #2 : chantiers en cascade » |

Reportage Marie-Pierre Demarty, réalisé le mercredi 9 avril 2025 (complété ensuite par divers entretiens). Photos Marie-Pierre Demarty, sauf indication contraire. À la une : la Dordogne dans sa traversée de La Bourboule

La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.