Tikographie a besoin de vous

Tikographie est un média engagé localement, gratuit et sans publicité. Il est porté par une association dont l’objet social est à vocation d’intérêt général.

Pour continuer à vous proposer de l’information indépendante et de qualité sur les conséquences du dérèglement climatique, nous avons besoin de votre soutien.

Si vous pouvez nous faire un don (défiscalisé), même pour 1 €, cela compterait beaucoup pour nous. Et si vous pouvez faire un don mensuel automatisé, merci d’avance.

Sommaire

- Les intervenants

- Le podcast

- La synthèse : Shakespeare, Servigne et le pilon

- Autres ressources

- Les crédits

Les intervenants

- Sophie Chiari, enseignante-chercheuse, professeur de littérature anglaise à l’Université Clermont Auvergne, autrice et traductrice

- Marie Forêt, consultante et formatrice en stratégie RSE (responsabilité sociale et environnementale des entreprises), qui a accompagné la librairie Les Volcans

- Philippe Pelade, co-gérant de la librairie Les Volcans

- Gaëlle Pradeau, responsable du rayon Sciences humaines à la librairie Les Volcans

Le podcast

Vous pouvez accéder à un enregistrement « nettoyé » – pour une meilleure écoute – de la Rencontre ici (suite à un problème technique, seul l’enregistrement du micro d’ambiance est disponible) :

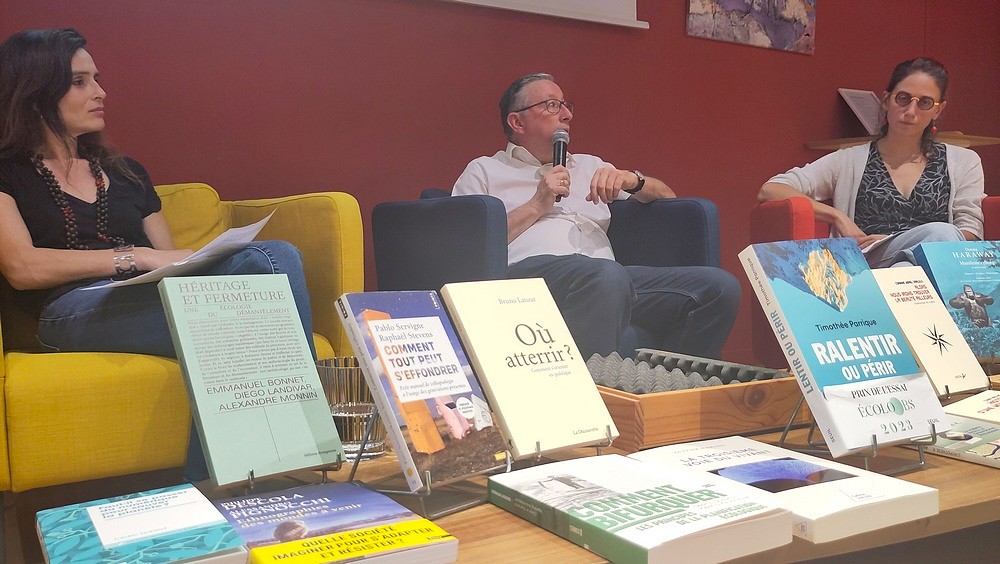

La synthèse : Shakespeare, Servigne et le pilon

C’est ce que nous avons voulu nous offrir, vous offrir et offrir à notre partenaire la librairie des Volcans : pour notre retour dans ses murs, ça allait de soi que nous parlions de livres dans notre première Rencontre Tikographie de la saison 2025-26. Surtout que nous y revenions après six mois d’expatriation dans une bibliothèque (en l’occurrence le Kap, bibliothèque et learning center de l’Université), le temps que les Volcans donnent au patio un petit air de renouveau avec café attenant.

Parler de livres, bonne idée. Mais encore ? Livres et environnement, quel rapport ? Une fois le thème validé, il a fallu chercher une problématique… et nous en avons finalement trouvé plusieurs, comme une sorte de « table ronde 3-en-1 ». Sans compter tous les fils que nous avons à peine tirés ou laissés dans la pelote pour une autre fois.

Première piste : le livre en tant qu’objet est-il écologique ? Intuitivement, on pourrait croire que oui. Low-tech, en matériaux recyclables, fonctionnant en autonomie, sans branchement ni batterie, le livre au moment où vous en faites usage ne semble pas nuire à la planète. Mais c’est une douce illusion, nous ont démontré Philippe Pelade et Marie Forêt.

« Personne n’a réellement intérêt à trop s’interroger sur l’écologie. »

Car avant que le livre parvienne entre vos mains, il a fait beaucoup de chemin – et un chemin pas spécialement propre en termes d’émissions de CO2 – aux différents stades d’une filière complexe que l’on appelle la « chaîne du livre » : de l’arbre utilisé pour le papier jusqu’à la librairie, en passant par la fabrication du papier, en faisant un détour par l’auteur et l’éditeur, en embarquant chez l’imprimeur des encres et des colles de reliure, en s’empilant dans des tonnes de cartons pour voyager vers les divers maillons de la distribution, puis se morfondre dans des rayons avant de repartir vers votre bibliothèque, vers un usage de seconde main, vers un retour à l’envoyeur ou – cauchemar du bel ou insignifiant opus de papier – vers le supplice ultime du pilon.

« On est dans un schéma industriel. Personne n’a réellement intérêt à trop s’interroger sur l’écologie », constate Philippe Pelade, qui se désespère de la surproduction de livres, dont beaucoup apparaissent redondants, comme les « dizaines de livres sur la plancha ou le barbecue, qui se ressemblent tous », et dont la logique est « plus d’occuper l’espace des tables et des rayons que de faire un livre de qualité. »

Il en résulte qu’une librairie comme les Volcans reçoit « en moyenne 3 à 4 palettes de livres par jour, contenant a minima 25 cartons de 20 kilos » ; et que 40 % des livres produits sont détruits dans l’année : « Ça paraît complètement aberrant. Personne ne s’étonne que l’on détruise 40 % de ce qu’on vient de produire. »

« J’ai beaucoup entendu ‘on ne peut rien faire à notre niveau’. »

Marie Forêt ajoute les questions qui se posent en amont, dès la fabrication du livre : « 55 % du papier est fabriqué à l’étranger et le papier fabriqué en France est en majorité produit à partir de fibres de bois venant de l’étranger. » Le bilan carbone s’alourdit d’autant plus que les livres français sont pour un gros tiers imprimés hors de France, y compris en Extrême-Orient. Et que cette filière internationalisée soulève aussi les questions peu contrôlables de mode de gestion des forêts ou de coût social de ces pratiques.

« J’ai beaucoup entendu ‘on ne peut rien faire à notre niveau’ ; il y a un vrai enjeu de filière », indique-t-elle. « Chacun se renvoie la balle », abonde Philippe Pelade. Il explique cependant que les imprimeurs ont été les plus proactifs pour freiner cette gabegie : « Une des grandes avancées du numérique, c’est de pouvoir fabriquer le livre à la demande », au fur et à mesure des commandes. Quelques maisons d’édition font aussi des efforts mais elles sont encore rares, souligne-t-il.

D’ailleurs que peut-on faire ? Nous nous sommes interrogés sur la piste du papier recyclé. « Cher et rare », regrette Gaëlle Pradeau ; « plutôt recyclé en papier d’emballage », précise Marie Forêt.

Le livre numérique serait plus vertueux ? Bof. « Si on parle de l’extraction des minerais pour la fabrication et si on fait la somme de tous les impacts, on arrive à des niveaux bien supérieurs à ceux du livre », avertit Marie. D’autant plus qu’à l’échelle de l’usage, la balance écologique dépend beaucoup des pratiques de lecture. Et que « l’impact social du numérique dans son ensemble questionne aussi », ajoute-t-elle.

« On partait de zéro ou pas loin. »

Reste qu’une librairie comme les Volcans peut faire sa part. Surtout quand les marchés publics – auxquels elle répond pour alimenter tous types de bibliothèques – deviennent exigeants à ce sujet. Philippe et Marie ont évoqué ce que la librairie travaille avec sa consultante en RSE, notamment en vue d’obtenir l’écolabel Lucie. Achat d’un véhicule électrique pour les livraisons, recyclage des quelque 70 à 100 cartons/jour et du papier encore utilisé en abondance pour la facturation et autres usages administratifs, et diverses mesures concernant l’eau, le chauffage, etc. Sans oublier l’accueil de conférences et tables rondes de sensibilisation, comme les Rencontres Tikographie.

« On partait de zéro ou pas loin », reconnaît Philippe. Il reste à mettre en place la feuille de route travaillée depuis 2023 mais retardée par d’autres projets comme les travaux du patio-café, aiguillonne Marie. « C’est un chantier immense car on va à rebours de toute la filière, vraiment à contre-courant », ajoute Gaëlle Pradeau qui a participé aux groupes de travail du chantier en question.

Au moins, la librairie et la chaîne du livre font leur part dans la grande entreprise de sensibilisation aux problématiques écologiques. Pas seulement dans des rencontres publiques, mais surtout en diffusant des livres sur le sujet. Arrivée aux Volcans en 2017, Gaëlle Pradeau a vu ce rayon alors embryonnaire se développer considérablement, « en parallèle avec le rayon féminisme – deux rayons côte à côte, aujourd’hui au centre des rayons sciences humaines car ces questions sont à la croisée des chemins, transversales à l’ensemble des disciplines : histoire, politique, philosophie… »

« Le rayon n’est plus en croissance mais en rythme de croisière. »

Pas facile pour les libraires de classer des ouvrages qui pourraient trouver place un peu partout dans la librairie. « On teste, parfois on se plante, on ne comprend pas pourquoi tel livre n’est pas trouvé. Ça circule beaucoup dans la librairie. (…) Ce n’est pas une science exacte », témoigne Gaëlle. Elle indique aussi que « le rayon n’est plus en croissance mais en rythme de croisière. Mais il garde une belle dynamique car le public se renouvelle. »

Après un fort développement et des moments clefs, tels que celui de la collapsologie initié par Pablo Servigne, puis le « moment Latour », puis celui de la critique de Latour, etc., aujourd’hui « on a moins de best sellers ; mais des long sellers, titres toujours demandés. » La libraire donne aussi sa recette d’un bon livre sur les questions écologiques. En résumé : une vision renouvelée, un développement précis, un livre qui sait à qui il s’adresse, et « le critère le plus important : être à la fois théorique et pratique, nourri d’expériences de terrain, pas hors sol. »

Quant au public de ce rayon, « le panel est large », indique-t-elle : jeunes étudiants qui ont envie de comprendre, familles plus installées qui veulent entrer dans une démarche décroissante… et même quelques (rares) climato-sceptiques : ils viennent commander des livres qui ne sont pas dans les rayons.

« Le critère le plus important : être à la fois théorique et pratique. »

Reste un dernier fil que nous avons déroulé avec Sophie Chiari, et non des moindres. L’écocritique, champ de recherche en littérature sur lequel elle a écrit un petit livre très accessible pour qui veut découvrir le sujet, nous prouve que les questions environnementales sont décidément présentes dans tous les rayons de la librairie.

Mais qu’est-ce donc que l’écocritique ? C’est, nous apprend-elle, « l’étude des relations entre des textes et l’environnement », où « on essaie d’avoir une nouvelle perspective, de décentrer notre regard. » Au lieu de s’intéresser classiquement aux personnages d’une œuvre de fiction, on va se focaliser sur « ce qui entoure ces personnages et faire de la nature un acteur ou, comme dirait Bruno Latour, un ‘actant’ à part entière. » Car « s’intéresser aux phénomènes climatiques ou extractivistes permet de réévaluer des œuvres écrites il y a plusieurs années à plusieurs siècles. »

« Ce qu’on apprécie dans la nature au 16e siècle, c’est qu’elle est un garde-manger et qu’elle produit des ressources. »

Exemples tirés des pièces de Shakespeare dont Sophie Chiari est spécialiste : des personnages qui vont se réfugier dans la forêt, des métaphores liées à ce « monde vert ». Il s’agit par exemple de « comprendre ce que ces métaphores nous disent de l’époque ». Et l’étude écocritique nous en donne une tout autre image que ce que les romantiques ont voulu y voir et nous ont transmis : « On regardait la nature avec une vision très utilitariste. Ce qu’on apprécie dans la nature au 16e siècle, c’est qu’elle est un garde-manger et qu’elle produit des ressources. (…) On y décèle des traces de l’économie extractiviste. Les forêts ont quasiment disparu car à l’époque des Tudors, tout est construit en bois. À un moment on n’en a plus ; il devient extrêmement cher. On commence à penser au bois recyclé et à s’intéresser au charbon. »

On comprend mieux que certains chercheurs fassent remonter l’Anthropocène à cette période précisément. Et Sophie Chiari invite le lecteur, même non chercheur, à s’emparer de ce décentrement, « en se posant des questions sur ce qu’est la nature, quels termes sont utilisés pour en parler » et à se questionner sur le langage : « Le mot même de nature est un écran, un concept culturel », fait-elle remarquer.

Les mots, les livres, la littérature, les essais philosophiques ou les livres de jardinage… Le sujet s’avère plus proche de l’infini que les ressources de notre planète. On aurait pu encore parler de livres d’occasion ou d’écoféminisme, du rôle des bibliothèques ou de la façon de sensibiliser à l’environnement des non-lecteurs. Le public a permis au cours de la séquence des questions d’effleurer ces vastes sujets.

Faute de temps, nous les avons soigneusement gardés pour de futurs débats. En attendant, n’hésitez pas à ouvrir des bouquins, à vous plonger dans des essais ou des univers de fiction, à prêter et faire circuler les ouvrages pour (espérer) réduire l’impact de chaque objet-livre. Et si vous ne savez pas quoi lire, pas d’inquiétude. Nos intervenants ont cité ou conseillé des tas d’ouvrages. Liste ci-dessous… Bonne lecture !

Synthèse par Marie-Pierre Demarty

Conseils de lecture [Cliquer ici pour y accéder]

Les ouvrages cités pendant la rencontre :

- Comment tout peut s’effondrer – Pablo Servigne et Raphaël Stevens, éd. du Seuil, collection Anthropocène (le premier « moment » de prise de conscience qui a provoqué un boom du rayon écologie)

- Où atterrir ? – Bruno Latour, éd. La Découverte (la « deuxième vague » du rayon)

- Ralentir ou périr – Timothée Parrique, éd. du Seuil (un économiste dans le rayon écologie)

- Pour un soulèvement écologique – Camille Etienne, éd. du Seuil

- Ethnographie des mondes à venir – Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, éd. du Seuil (l’implication d’un grand anthropologue sur le sujet)

- L’hypothèse K, la science face à la catastrophe écologique – Aurélien Barreau, éd. Grasset

- Manières d’être vivant – Baptiste Morizot, Actes Sud (best seller, puis long seller, au rayon philosophie, sous-rayon philosophie de l’écologie)

- Héritage et fermeture – Emmanuel Bonnet, Diego Landivar, Alexandre Monnin, éd. Divergences (un livre de l’école de Clermont qui a fait date, très interdisciplinaire, qui a conçu et vulgarisé les concepts de communs négatifs et de technologies zombies)

- Almanach d’un comté des sables – Aldo Leopold, éd. Aubier (un classique, paru aux Etats-Unis en 1949 et en France en 1995, par un forestier et environnementaliste américain)

- Histoire d’une montagne, histoire d’un ruisseau – Élysée Reclus, éd. Libertalia (un autre classique réunissant deux ouvrages parus respectivement en 1869 et 1875-76, du grand géographe français, précurseur des idées écologistes)

- Le Monde sans fin – Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, éd. Dargaud (BD, le best seller absolu, avec plus d’1 million d’exemplaires vendus en France, livre le plus vendu en France en 2022 toutes catégories confondues, 20 versions étrangères)

- Climat, pourquoi Trump a raison… pendant que la France s’enfonce – Christian Gerondeau, éd. L’artilleur (Ceci n’est PAS une recommandation de lecture, mais un livre cité par Gaëlle comme exemple de ce que les climato-sceptiques viennent parfois commander à la librairie)

- Par-delà nature et culture – Philippe Descola, éd. Gallimard

- La Pensée écologique – Timothy Morton, éd. Zulma

- Être écoféministe – Jeanne Burgart Gouttal, éd. L’Echappée

Les conseils de lecture de Sophie Chiari :

- La Tempête – William Shakespeare (se prête bien à l’écocritique)

- Jane Austen (s’intéresser aux animaux dans son œuvre)

- Loin de la foule déchaînée – Thomas Hardy (roman de ruralité, sur le travail de la terre qui peut être extrêmement cruelle ou donner énormément)

- Amants et fils – DH Lawrence, éd. Pléiade (le monde de la mine et des mineurs)

- Humus – Gaspard Koenig, éd. L’Observatoire

Les conseils de lecture de Gaëlle Pradeau :

- Alors nous irons trouver la beauté ailleurs – Corinne Morel-Darleux, éd. Libertalia (liens avec la littérature, pour trouver l’énergie de continuer à se battre)

- Le Chez-soi des animaux – Vinciane Despret, éd. Actes Sud (pédagogique, pour transmettre la sensibilité à l’environnement à travers des fables)

- Manifeste cyborg – Dona Harraway, éd. Exils

Les conseils de lecture de Philippe Pelade :

- Le Monde sans fin – Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain, éd. Dargaud (BD, peut être lu par tous)

- La Part du colibri – Pierre Rabhi, éd. L’Aube (qui montre que chacun peut faire sa part à son échelle et qu’on peut reprendre son destin en main)

- Les Limites à la croissance (dans un monde fini) – Dennis Meadows, Donella Meadows, Jorgen Randers, éd. Rue de l’Échiquier (le rapport du Club de Rome qui nous avertissait dès 1972)

Les conseils de lecture de Marie Forêt :

- La Mort de la nature – Carolyn Merchant, éd. Wildproject (parallèle entre la situation des femmes et l’état de la nature)

- Je pleure encore la beauté du monde – Charlotte McConaghy, éd. Gaïa (roman qui questionne le sujet du réensauvagement sous l’angle de la présence du loup)

- La Poète aux mains noires – Ingrid Glowacki, éd. Gallimard (une fiction très sensible sur une potière)

- Les Fantômes de la nuit – Laurent Tillon, éd. Actes Sud (sur les chauves-souris, pour changer notre regard)

Les conseils de lecture de Tikographie :

- L’Ecocritique – Sophie Chiari, éd. PUBP, coll. L’opportune

- Les Sciences de la durabilité – Claire Weil et Pierre Cornu, éd. PUBP, coll. L’opportune

- La Bibli(tik)ographie : toute une bibliographie, sensible et participative, réunie et commentée par la communauté Tiko. Pour l’obtenir, faites un don à Tikographie et on vous l’offre en remerciement, ou contribuez par une recommandation de lecture. Tout est expliqué ici.

- Les recueils « L’année Tiko » et notamment l’édition 2025, à pré-commander dès à présent ici.

Et encore quelques livres, non cités dans la rencontre mais présentés sur la table de la rencontre composée par Gaëlle Pradeau :

- Notre Empreinte sur terre, des cartes et infographies pour comprendre l‘Anthropocène – Laurent Testot et Perrin Remonté, éd. Armand Colin

- Premières secousses – Les Soulèvements de la Terre, éd. La Fabrique

- La Troisième Voix du Vivant – Olivier Hamant, éd. Odile Jacob

- Comment bifurquer – Cédric Durand et Razmig Keucheyan, éd. Zones

- Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ? – Cédric Durand, éd. Amsterdam

Quelques données et ressources [Cliquer ici pour y accéder]

Une vidéo présentant une innovation révolutionnaire, écologique et simple d’utilisation : « Book, une révolution technologique »

Des données citées ou non pendant la rencontre, tirée du site de l’Association pour l’écologie du livre où vous pourrez trouver de nombreuses informations :

- La pâte à papier pour la fabrication de livres est importée à 95%, dont 54% d’Europe et 40% d’Amérique latine. Mais elle n’est pas le principal responsable de la déforestation (chauffage, élevage et agriculture, huile de palme…)

- L’industrie du papier est la 1e en consommation d’eau et la 4e en consommation d’énergie.

- La fabrication d’une liseuse de livres numériques émet 100 fois plus de CO2 que la fabrication d’un livre (2690 kg). Certains calculs disent qu’il faudrait lire 40 livres par an pour qu’elle ait un meilleur bilan carbone que le livre.

- 30 à 40% des livres français sont imprimés à l’étranger.

- Les livres illustrés en couleur sont très majoritairement fabriqués en Italie et en Espagne.

- Les livres-jouets et livres pour la petite enfance sont très majoritairement fabriqués en Asie et notamment en Chine.

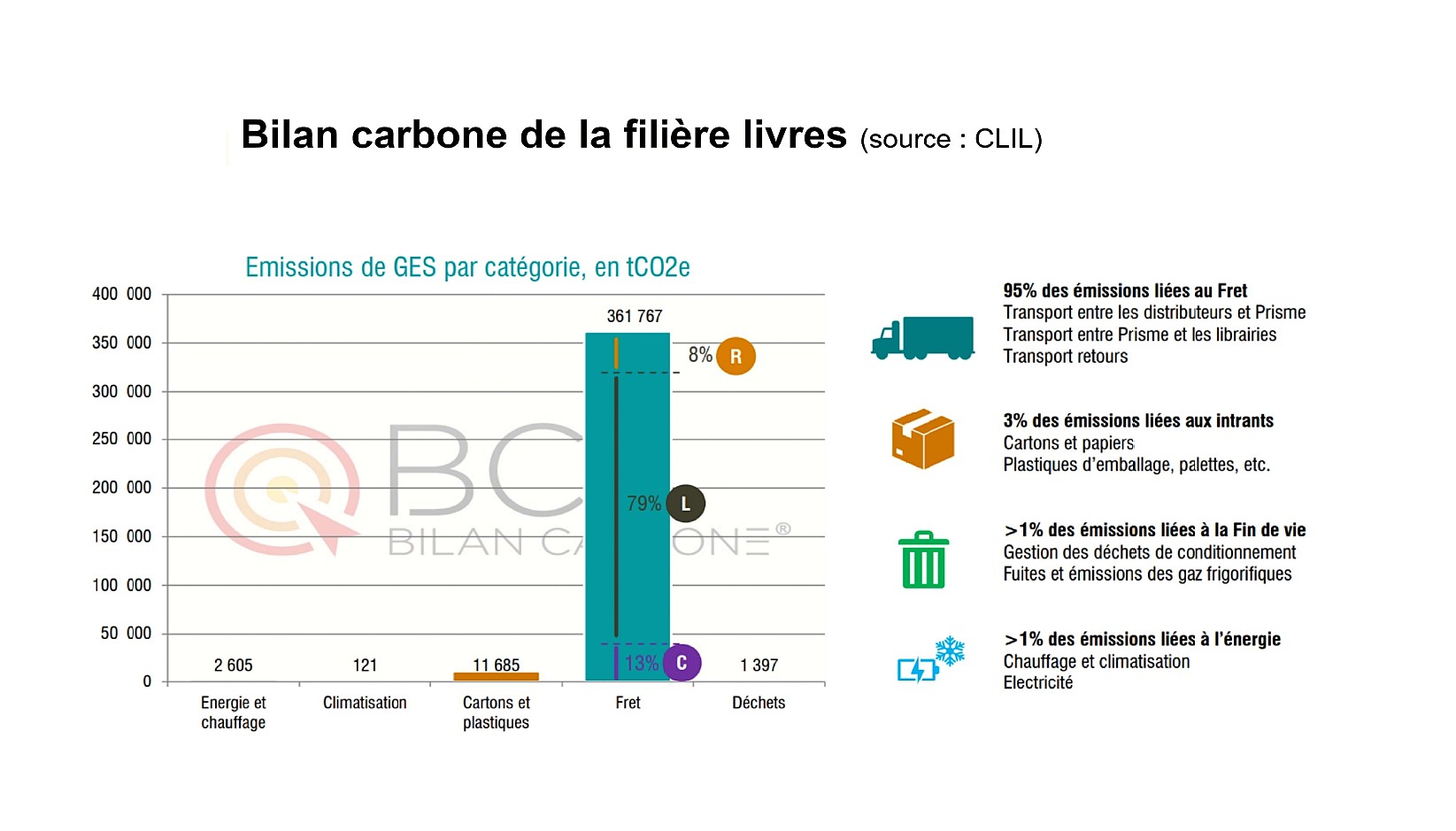

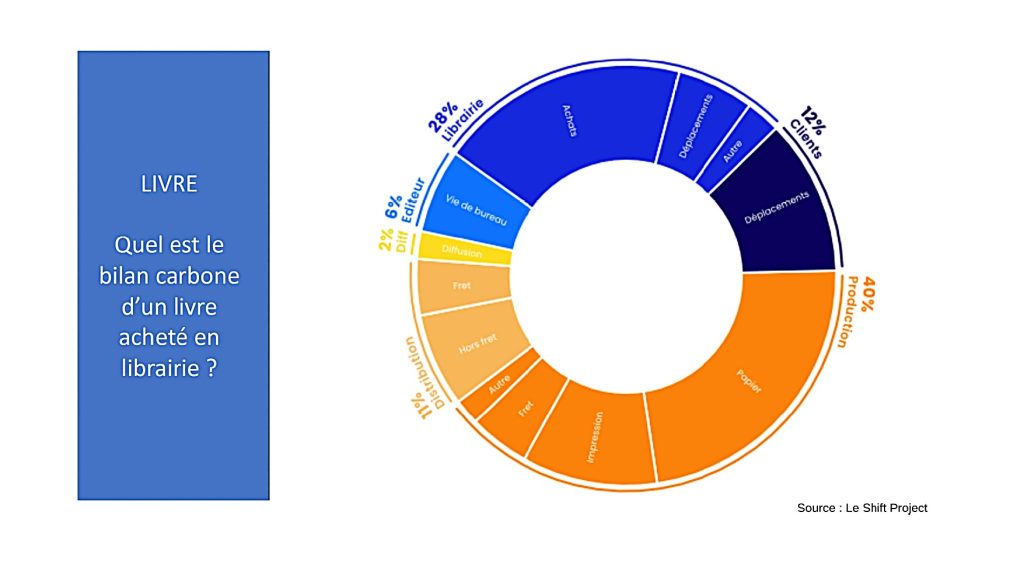

- Voir également ci-dessous les diapositives projetées pendant la rencontre sur la chaîne du livre et son bilan carbone.

| En complément, lire aussi sur Tikographie l‘interview : « Sophie Chiari invite à un pas de côté environnemental dans la littérature » |

Prochaine Rencontre Tikographie :

Autres ressources

Documents : le bilan carbone de la filière livre et celui d’un livre

Proposés par Marie Forêt.

Les crédits

Merci à la librairie les Volcans d’Auvergne pour le partenariat de réalisation des Rencontres Tikographie pour cette saison, et en particulier à Boris, Philippe, Lénaïc, Olivier et Gaëlle.

Merci à nos invités, aux participants et à l’équipe de l’association Tikographie qui porte et organise les Rencontres.

Pour cette Rencontre spécifique ont œuvré :

- Marie-Pierre à la préparation éditoriale, à l’animation et au compte rendu ;

- Claire à la technique ;

- Damien aux photos.

La Tikolettre : les infos de Tikographie dans votre mail

Envie de recevoir l’essentiel de Tikographie par mail ?

Vous pouvez vous inscrire gratuitement à notre newsletter en cliquant sur le bouton ci-dessous. Résumé des derniers articles publiés, événements à ne pas manquer, brèves exclusives (même pas publiées sur le site !) et aperçu des contenus à venir… la newsletter est une autre manière de lire Tikographie.